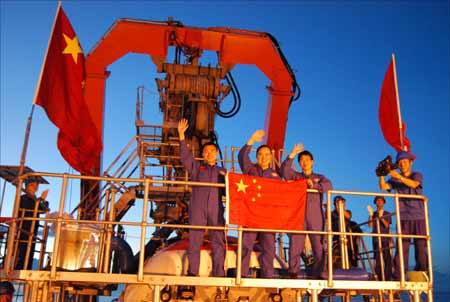

中國潛艇南海底插國旗 外媒猜測政治含義(圖)

“蛟龍”號于2010年7月在中國南海執行一次成功下潛任務后,凱旋的潛航員展開國旗揮手慶祝。中國大洋協會供圖

潛航操作復雜,失誤也在所難免。首席潛航員葉聰說,比如機械手操作會存在問題,“插國旗用了好長時間,方向不太好控制。”

《國際先驅導報》特約撰稿費田發自北京 在母船“向陽紅9號”的后甲板上,中國首個深海載人潛水器“蛟龍號”靜躺待命。三名潛航員依次進入潛水器,經過一段時間調試后,它以每分鐘37米的速度緩緩下潛。

一小時后,“蛟龍號”突破了3682米的世界海洋平均深度,到達3759米深的海底,并拋掉載重物,以零浮力附著在海底。10分鐘后,“蛟龍號”傳回首張海底圖片。

接下來,通過機械手,潛航員相繼把一面五星紅旗和寓意中國載人深潛成功的龍宮標志物,布放到了3759米的海底。在完成長達9小時03分的水下及海底作業之后,“蛟龍號”潛水器順利浮出海面,這標志著中國首次載人深潛3000米級海上試驗取得成功。

事后,這次操作“蛟龍號”的首席潛航員葉聰告訴《國際先驅導報》,整個科研團隊一直渴望創造新的記錄,而實際上試驗中幾乎每天都有新紀錄的產生,“不止是深度,也包括試驗過程中作業時間、性能等各種參數。”

為什么是3759而不是3800米

8月26日上午,科技部和國家海洋局聯合宣布了這一消息。“在世界上同類型的載人潛水器中具有最大下潛深度7000米,這意味著該潛水器可在占世界海洋面積99.8%的廣闊海域使用。它代表著深海高技術領域的最前沿。”潛水器總設計師徐芑南如此表示。

香港《文匯報》形容說,目前世界上只有美國、日本、法國、俄羅斯等國擁有深海載人潛水器,最大工作深度為6500米。深海潛水器體現了一個國家的綜合技術力量,是海洋技術開發的最前沿與制高點。

如果說《海底兩萬里》小說中在海底航行的“鸚鵡螺號”激發了人們對于海底世界的無限的想象,那形狀如同鯊魚的“蛟龍號”正在完成毛澤東當年“可下五洋捉鱉”的夙愿。

今年5月31日至7月18日,“蛟龍號”載人潛水器在中國南海3000米級海上試驗共完成17次下潛,其中,7次穿越2000米深度,4次突破3000米。

兩年來,在“蛟龍號”潛水器先后進行的37次載人深潛試驗中,有28次都是葉聰駕駛潛水器,驗證不斷改進的各種性能。據葉聰介紹,團隊會先期對海區做調查,包括風向、海水深度、鹽度、密度等等,“我們也不是去一個完全未知的區域。”

不同的深潛深度會選擇不同的海域。在試驗階段,往往選擇幾個臺階:50米、300米、1000米、3000米,由淺至深。這次試驗前選擇就是3000多米的海區。“不是想潛多深就潛多深。我們選取是3757米深的區域,它就不可能到達3800米或者更深的位置。而當時海底正好有個坡度到達3759米,這就成了‘蛟龍’號最終停止的地方。”

相關鏈接

相關閱讀青島新聞

- 08-27·中國載人潛水器破3700米 在南海底插國旗(圖)

- 08-24·南海艦隊夜間著艦訓練 戰機夜空輕落軍艦(圖)

- 08-21·我軍南海演練島礁作戰 新型兩棲火炮發威(圖)

- 08-16·美越聯手攪渾南海:越潛艇要封鎖中國亞龍灣

- 08-12·美越將在南海舉行聯合軍演 美航母未撤離(圖)

- 08-11·美核航母與越南聯合軍演 南海局勢再升溫(圖)

- 08-10·菲回應希拉里講話 解決南海爭端無需美國參與

- 08-09·美航母穿南海訪越 疑欲拉攏韓越圍堵中國(圖)

- 08-03·中央媒體公開南海軍演照片

- 07-29·解放軍三大艦隊主力南海軍演 高層緊盯(組圖)

- 07-14·美媒稱中國在南海畫下紅線 挑戰美國海軍存在