走高速?坐輪渡?十三年前的青島人不敢想象……膠州灣大橋迎來建成通車13周年

膠州灣大橋迎來建成通車十三周年:實干實績擦亮“山高?行”

走高速還是坐輪渡?十三年前的青島人,在青島和黃島、紅島之間穿梭,總要面對這樣的選擇,但最終的答案往往如此:都差不多,至少都要花上近1個小時。

1986年12月28日青島至黃島輪渡

彼時,連接青島與黃島的兩條主要通道是膠州灣高速和輪渡。膠州灣高速設計標準為日均2.5萬輛,但當時交通量高峰已達4.6萬輛,難負重荷;輪渡雖然能承載部分人流和車流,速度卻很慢,對大型車輛無能為力,而且受氣候條件制約較大。因此,探尋一條更便捷、更快速的青黃通道,是必然選擇。

一

膠州灣是青島的母親灣,圍繞著這片400平方公里的浩大海域,青島、黃島、紅島隔海相望。建設大橋舉世矚目。

最先提出方案時:

有人難以置信,是不是有點白日做夢?

如此大的工程,如此大的投資,行嗎?

有人心存懷疑,技術力量能否過關?畢竟,新中國在長江上架設第一座南京長江大橋時,還請了蘇聯專家幫忙。雖然我們的科技發展了,有過東海大橋、杭州灣大橋等部分海域的建設經驗,可在膠州灣這樣的復雜海域里建大橋,許多難題是不好解決的。

很多個問號交織在一起,像膠州灣里的波浪一樣洶涌。但時代前進的腳步無法阻止,青島這個被首批列為沿海開放城市的地方,理所當然將誕生世人矚目的橋梁。唯有將每一個“問號”變成向上攀登的“驚嘆號”,才能徹底沖破制約“大青島”發展的交通瓶頸。

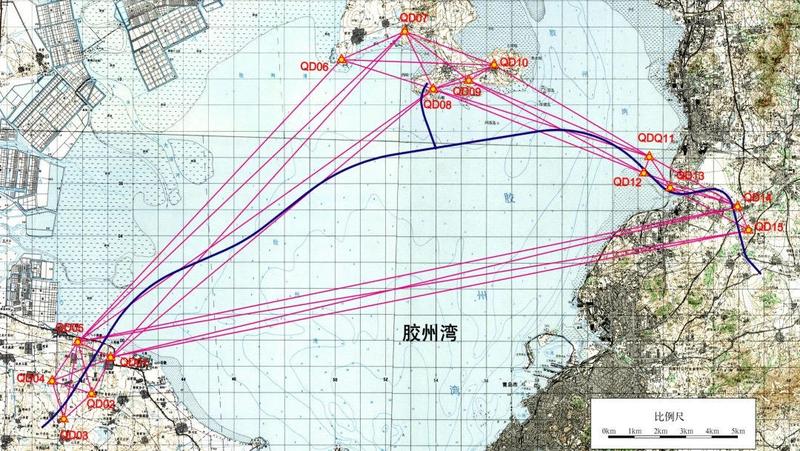

令人鼓舞和振奮的是, 1993年4月,“一橋飛架東西,青黃變通途”的圖景終于被具體的勾勒出來。青島市聘請中交公路規劃設計院進行可行性研究,組織人員在膠州灣沿岸實地踏勘、調查,多方聽取各級領導和專家意見。之后,在膠州灣兩岸路網開展24小時交通量調查,實施了包括遙感工程地質、工程物理、工程地質、水文測驗和分析計算、海床演變、船舶撞擊力標準、環境影響等在內的首批14項專題研究。

跨海橋梁建設規劃方案

2004年1月,《國家重點公路青島——紅其拉甫青島高架路段預可行性研究報告》完成。來自交通部規劃研究院、中科院海洋研究所、國家海洋局、清華大學、浙江大學等權威研究機構的專家們形成了評審意見,同意采用海上橋梁方案。之后,項目組又進行了包括環境影響評價、海域使用論證等8項補充專題研究。

2006年,國家發展和改革委員會正式批文核準,東起青島主城區308國道,跨越膠州灣海域,西至黃島紅石崖的膠州灣大橋終于到了圓夢時。同年,青島市面向海內外公開發布項目法人招標公告,山東高速集團憑借資金、品牌、技術、人才等多方面優勢,一舉中標,成為膠州灣大橋項目的法人業主。

二

作為我國北方冰凍海域首座特大型橋梁集群工程,復雜的海床結構、惡劣的自然環境、超長的空間跨度,對建設者提出前所未有的挑戰。與南方海域相比,在北方冰凍海域建大橋除了考慮抗海水腐蝕外,還要克服溫差變化對工程質量帶來的影響。大橋所處膠州灣海域多海霧、潮差大,穿越多個地質斷裂帶,海底高低不平、巖性復雜,施工難度巨大。

研究發現,膠州灣海域海水含鹽度為29.4—32.9‰,是國內海域海水含鹽度較高的地區之一;與此同時,膠州灣海域冰期長,年均凍融循環次數約50次;青島“春季多霧,夏季多雨潮濕、秋季多風有霧,冬季風大浪高寒冷”的特殊天氣狀況,也使得大橋混凝土結構以及鋼箱梁、纜索、護欄和其他鋼結構,均處在惡劣的腐蝕環境中。

建設海域含鹽量高

建設海域冬季結冰

為解決這些問題,山東高速海灣大橋建設指揮部從建設之初就堅持科研攻關,多次組織專家召開科研防腐技術研討會。邀請十余位院士及近200位國內外海洋工程防腐專家為大橋建設“支招”,針對對大橋鋼筋混凝土、鋼結構、涂層涂料等技術環節提出可行的防腐措施,按照大氣區、浪濺區、潮差區、水下區等不同區域來設計防腐蝕方案。這一套“組合拳”式全面防腐蝕技術在當時稱得上國際上最先進的,為大橋穿上了“個性化定制”防腐外衣,為大橋建設成為真正的“百年工程”奠定了堅實基礎。

在環境保護上,大橋的建設者們更是傾盡心血。為確保絕對堅固,大橋的所有樁基都要達到弱風化巖石層,大橋樁基總數達到5000余根,鉆孔后泥沙排放量是巨大的。建設者先將海底抽出的泥漿用專門的分離工具將碎石塊等廢渣分離,然后裝船運到陸上做特殊處理,而過濾后的泥漿則循環使用。他們就像保護自己的生命一樣守護膠州灣這片藍色的海!

作為當時世界第一跨海大橋,建設過程中涉及抗凍融與防腐蝕、通航孔橋建設、大階段鋼箱梁制作和運輸與架設等方面的技術課題多達45項。大橋在設計理念、建造技術、施工組織、管理模式等方面進行了一系列創新,創下多項行業之最,在建設管理、工程技術、施工安全和環境保護等領域填補諸多“中國空白”乃至“世界空白”,為橋梁建設領域注入更多的“山高智慧”和“山高方案”。

水下無封底混凝土套箱技術

膠州灣大橋高墩區墩柱施工

膠州灣大橋72米鋼箱梁吊裝

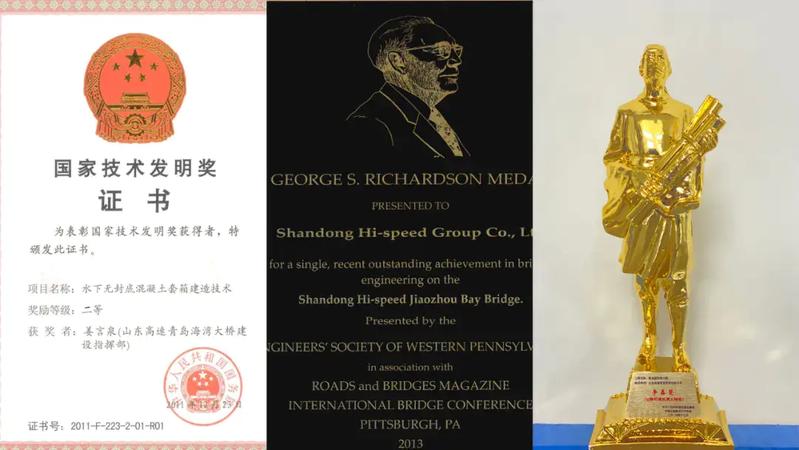

膠州灣大橋榮獲國家級獎項1項,省部級獎勵20項,“中國企業新紀錄21項”,創紀錄的連續三年獲得山東省科技進步一等獎,榮獲第30屆國際橋梁大會喬治?理查德森獎、全國質量獎卓越項目獎、李春獎等殊榮,被《福布斯》雜志評選為“全球最棒的11座橋梁”之一。其中,“水下無封底混凝土套箱建造技術”榮獲“國家技術發明獎二等獎”。

國家技術發明獎二等獎、喬治理查德森獎、李春獎(從左到右)

三

一流的大橋,不僅是建得快、建得好,更在于管養和服務。今天是膠州灣大橋建成通車13周年。13年來,大橋累計安全通行車輛2.2億輛次,為青島經濟社會發展增添動力;大橋進行過多次“體檢”,結果顯示路面使用性能指數一直保持95.6以上,保持優異使用性能,讓公眾出行從“走得快捷”到“走得舒心”,在“暖心、舒美、暢安、智慧”上擦亮“山高?行”。

暖心青島行

駕駛在膠州灣大橋上,“為公眾提供高品質出行服務”的理念無處不在。實施擴容改造、車道升級,“一站一策”提升通行效率;堅持“扮靚小窗口、樹立大形象”,踐行“四定四聲五心”服務標準;實時路況提醒、96659客服熱線、司乘驛站等每處細節都能讓公眾感受出行美好。全國青年文明號、全國五星級收費現場、中國最美路姐團隊……一個個帶有山高印記的團隊化身閃亮形象,溫暖司乘旅途。

中國路姐團隊

便民服務臺為公眾提供暖心服務

舒美青島行

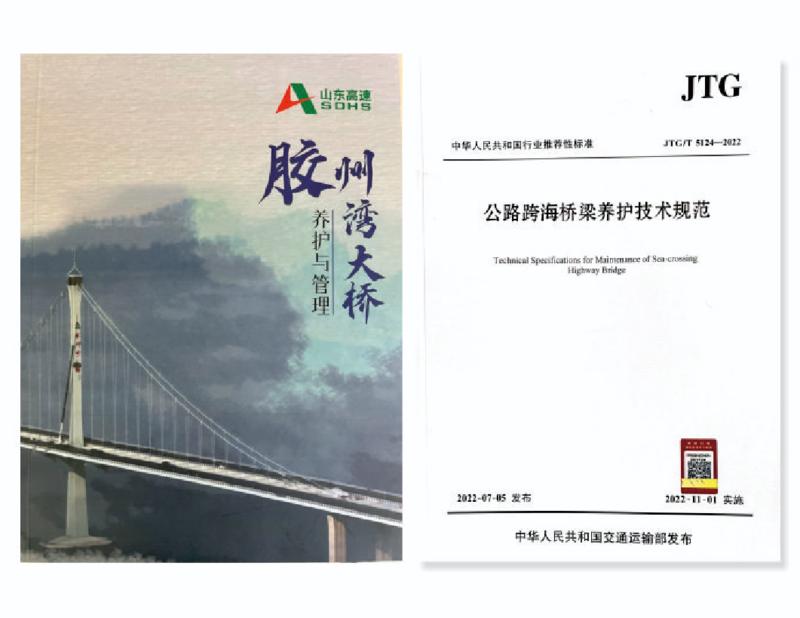

人在車中坐,車在花?海游。大到參編《跨海橋梁養護技術規范》填補行業空白,小到護欄精準“換新裝”,從標志標線清晰規范,燈光照明帶來的行車舒適度,到收費站節點美化、橋梁夜景亮化打造的海上風景線,無不體現精準養護的管理水平。大橋全線實行分級清掃保潔作業管理,定人定崗、定時定頻常態化開展清掃保潔作業,使之成為高速公路精細化保潔水平的展示窗口和示范標桿。膠州灣大橋路容路貌水平持續領跑,實現安全運營13年無大修,在國檢中獲得亮眼成績。

《膠州灣大橋“十四五”養護規劃專篇》與《公路跨海橋梁養護技術規范》

收費站綠化美化

暢安青島行

膠州灣大橋始終將安全暢通放在首位。行駛在膠州灣大橋,路上出現突發狀況,車主一停車,智慧大腦便能智能感知處理。20分鐘到達現場,30分鐘清障完畢,布設在各清障點的應急處置力量,有效保障突發事件處置效率;交警、路政、路管等部門“一路多方”聯勤快處,“空地一體化”救援機制,應急物資倉庫設備齊全、物資充裕,全力保障群眾出行安全防線。2024年2月,青島遭遇多年罕見強降雪,《膠州灣大橋噴氣式吹雪車“硬核”除雪作業》獲中國交通報及山東新聞聯播等多家主流媒體重點關注,點擊量超過千萬次,點贊轉發量突破15萬次。

建設匝道預交易系統、改造擴容增加車道、優化布局增設潮汐車道、改造智能自助車道等等這些措施,收費站通行效率提升30%。每一次速度的提升,每一次安全守護,都承載著山高大橋人“行有初心心系美好”的極致追求。

應急救援及除雪防滑演練

航空渦噴-6發動機吹雪車硬核除雪

智慧青島行

行駛在膠州灣大橋上,科技創新帶來的變化無處不在。從SMA-8超薄罩面等“四新”技術到無人機檢測技術的應用,從獲批省交通基礎設施長期性能科學觀測網試點觀測點到入選國家公路現代養護工程試點,無不體現這座現代化橋梁領先行業的養護管理水平。橋梁結構健康監測、事件自動檢測報警、氣象預警預報、機場段車路協同等一項項“科技狠活”的應用,24小時為公眾出行保駕護航。一系列的組合拳,讓“人暢其行物暢其流”美好愿景成為現實。

智慧綜合管理平臺

平行無人機橋梁檢測系統

憑海臨風,極目遠眺,與時代共浪潮。膠州灣大橋從無到有,從有到優,如一條巨龍,舞動在瀲滟波光之上。它肩負的是一條薪火相傳、繼往開來的傳承之路,承載的一條應時求變、勇立潮頭的領跑之路。新時代新征程,大橋人將始終牢記“創享美好之路”企業使命,發揚“開疆拓土 敢為人先”的大橋精神,踔厲奮發、勇毅前行,用實干實績擦亮叫響“山高?行”!

(大眾日報·大眾新聞客戶端記者 薄克國 通訊員 趙麗娜 報道)