“負碳海島”升級記 靈山島成為綠色旅游熱門目的地

■靈山島省級自然保護區是全國首個得到權威部門認證的自主負碳區域。

■靈山島獲批全市唯一“山東省首批生態價值實現機制試點單位”。

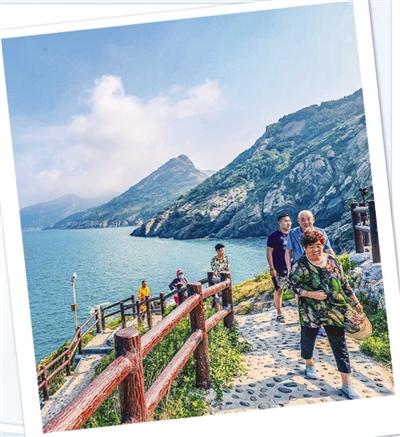

?“負碳海島”已成為靈山島新的“金字招牌”,吸引省內外游客紛至沓來。

▼靈山島李家村社區服務中心內設置光伏發電設施,發電后可直接接入電網供島民使用。

■靈山島南哨燈塔被命名為“初心塔”,已成為網紅打卡地。

□青島日報/觀海新聞記者 王凱

晴朗的夏日,從青島西海岸新區濱海大道靈山灣路段向南望,一座蔥翠的島嶼盡收眼底。

這座浮在海面上的綠洲,就是靈山島,靈山灣同樣因此得名。聳翠直逼大海,山影水光相亂,靈山島“海上畫屏”的景象歷來為人稱道,“靈島浮翠”的稱譽已得名數百年。

如今,這一抹浮動的翠綠更勝往昔。

今年6月底,生態環境部公布2022年綠色低碳典型案例征集活動獲選名單,靈山島省級自然保護區申報項目——“全國首個自主負碳海島”成功入圍。這是全國僅有的10個入選社區之一,也成為山東省唯一一個社區類入圍項目。

這是靈山島省級自然保護區標定“生態優先、綠色發展”贏得的榮譽。開展“碳達峰、碳中和”研究與實踐、建立啟動碳減排激勵機制、開展家庭清潔能源取暖改造、燃油車“零進島”、太陽能路燈照明全島全覆蓋、海水淡化工程等項目……一個個工程相繼實施,讓這座海上綠島在自身減少碳源、增加碳匯的努力下實現了“自主負碳”。

2021年12月31日,靈山島省級自然保護區碳排放核算結果(年負碳1333噸二氧化碳當量)獲得中國質量認證中心(CQC)認證,成為全國首個得到權威部門認證的自主負碳區域。

一年多來,島上環境更加郁郁蔥蔥,“負碳海島”的名號也吸引了更多游客游玩體驗。島上居民的日子越過越紅火,來到島上開發旅游產品、開民宿的人也日漸增多。“綠水青山就是金山銀山”,在靈山島上得到了生動體現。

絕佳“負碳”試驗田

靈山島是北方第一高島,也是青島最大的海島。距陸地10海里左右的距離,超過7平方公里的面積,覆蓋率達80%以上的森林植被,都讓這里像一片懸于海上的世外桃源。

靠山吃山,靠海吃海,靠島吃島。靈山島2014年獲批建立國家級海洋公園,島內擁有水靈山、虎嘴崖和洋礁石三大風景區,構建了以象鼻山、釣魚石、運來石、老虎嘴、望海樓等三十余處景點為重點的環島海濱觀光線,島上居民已經習慣游客登島游玩,也多從中討生活。

不過,一切似乎也僅限于此。日子就這樣緩慢流淌,游客也一年一年緩慢增長,少有人想到還能打出什么樣的牌,海島還能怎樣更好發展。直到“負碳海島”的出現,成為靈山島發展的一個新契機。

2020年下半年,青島科技大學機電工程學院副教授李景哲來到靈山灣掛職,成為靈山島省級自然保護區專家顧問,揭開了靈山島成為“負碳海島”的序幕。

“碳達峰、碳中和目標提出以來,我國正通過各種手段減緩氣候變化,開展低碳省市、低碳園區、低碳社區試點、碳交易試點等相關工作。”李景哲說,受制于客觀條件,在陸地上試點有不小的難度。“相比較而言,靈山島區域封閉、邊界清晰,在統計核算方面相較陸域區域有明顯優勢;同時人員流動大,碳排放要素相對完整,開展‘雙碳’研究具有重要的現實意義與價值,是一塊絕佳的‘負碳’試驗田。”

李景哲將這個想法作了詳細匯報,得到了保護區的全力支持。保護區成立工作專班,在市、區發改和環保等部門的指導下,與應對氣候變化戰略研究和碳市場能力建設青島中心、青島綠色發展與生態環境研究中心、青島科技大學等機構合作,率先制定了《靈山島省級自然保護區碳達峰、碳中和行動方案》。

隨后,在靈山島開展了一次大規模核查,摸清了島上的碳排放家底——全面摸排165家漁家樂、290輛燃油車、193艘漁船、2000余名居民、7.3萬名游客生產生活全過程碳排放情況,以及森林碳匯產生的溫室氣體清除情況,最終獲得核查結果。接下來,清單編制、碳排放核算、專家評審、成果認證等系列工作接茬開展,實施煤改電、控制燃油車增量、動態清理存量,山羊清理、繼續退耕還林等措施相繼推行。

2021年的最后一天,靈山島省級自然保護區收到了一份來自北京的文件——《溫室氣體核查陳述》。這份出自中國質量認證中心(CQC)的文件認為,保護區2020年溫室氣體排放量為5668噸二氧化碳當量,因森林碳匯產生的溫室氣體清除量為7001噸二氧化碳當量,年自主負碳1333噸二氧化碳當量。

認證結果的出具,標志著靈山島省級自然保護區成為全國首個得到權威部門認證的自主負碳區域。“這對區域性減排提供了示范參考。”青島科技大學教授董雅紅表示。

綠色旅游目的地

夏季是靈山島的旅游旺季。只要氣象條件允許,積米崖碼頭開往靈山島的客船一艘接著一艘,越來越多的游客趕往島上游玩。

“負碳海島”已成為靈山島一塊新的“金字招牌”。“現在碼頭都是流水發船、人滿即走,一船有100人左右。雖然游客還是本地居多,但來自江蘇、北京等地的游客也多了起來。”靈山島省級自然保護區科研服務和保護推廣中心負責人袁靜介紹,“去島上感受漁村漁家風情,看看石頭房子石頭墻,看漁民挑著擔子挎著筐,對很多人來說是一種別樣的體驗。”

“負碳海島”的名聲漸隆,加上疫情放開后的出行熱情,讓現在的靈山島人氣一路走高。島上的一百多家民宿,平日里就熙熙攘攘,每逢周末和節假日更是一房難求。

不久之前的端午節,靈山島旅游市場火爆,“吃、住、行、游、購、娛”全鏈條被深度喚醒。島上海拔最高的民宿“漁笙·無憂”客房爆滿。民宿負責人孫洪玉已經在島上住了36年,2000年開了島上第一家漁家樂,現在正投身民宿行業的熱潮。在他看來,被評為全國首個負碳海島的靈山島,以后游客會越來越多,自家生意也會越來越好。

“我們現在有20多個房間,有帶小院的,也有標準客房,現在基本是滿員狀態。”毛家溝村水靈山舍負責人孫明明告訴記者,自己2017年上島從事民宿行業,與同行們一起摸爬打拼。島上的民宿從業者,既有專門的旅游從業人員,也有島上居民,隊伍日漸壯大。

“‘負碳海島’,意味著靈山島的環境比以前更好,也讓靈山島的知名度越來越高。我們的游客不光是青島本地和山東的,來自北京、上海、天津等地的游客也開始變多。”孫明明表示,水靈山舍目前有一個六七人組成的團隊負責日常運營,顧客太多的時候還會派遣更多人上島服務。

運來石、烽火臺等景點上,登島的游客緩步行走、駐足欣賞;漁家樂、小餐館等飯店里,游客大快朵頤、觥籌交錯。“之前聽說靈山島是負碳海島,就想著來看看。來了之后發現島上確實環境好、空氣好,是個能讓人真正放松下來的好地方。”來自北京的游客徐先生表示。

“島上保留了原始環境,在海島上看日出、趕海,對很多人來說是非常好的體驗。”孫明明說,水靈山舍為此租了一塊海灘、一片樹林,讓游客可以出門就能享受到滿滿的海島風情。這段時間,孫明明新租了10多個村民的小院,正在修葺改造,她盤算著進一步用好靈山島綠色低碳的招牌,進一步擴大民宿規模。

綠色低碳新路徑

減少島內化石能源使用,合理利用周圍自然資源,對其域內風能、光能、潮汐能等可再生能源加大開發力度,制定靈山島車輛管理辦法,嚴格控制燃油車數量,實現燃油車“零進島”;開展新能源車替代燃油車試點,已推廣新能源車輛12臺;完成家庭清潔能源取暖改造344戶,比例達到74.3%;安裝太陽能路燈209盞,實現太陽能路燈照明全島全覆蓋;推廣光伏發電300平方米,累計發電9萬千瓦時……

從成為全國首個自主負碳海島,到入圍2022年綠色低碳典型案例,近幾年,靈山島的綠色低碳之路一直在繼續,減碳之路一直在深入。

2022年,靈山島全域先行試點碳普惠激勵新機制,通過建立碳減排激勵機制,搭建碳普惠信息平臺,建立碳稅分兌換制度,形成了制度健全、管理規范、運行良好的碳普惠運行機制,建立起了規則流程清晰、應用場景豐富的碳普惠生態。

今年4月28日,青島西海岸新區靈山島省級自然保護區碳普惠系列活動啟動。活動以“負碳海島低碳生活”為主題,通過引導居民游客參與節能減碳系列活動,推動全區形成綠色低碳的生產生活方式,助力達成“雙碳”目標,全面拉開了政府、企業、公眾“共同建設低碳社會,發展低碳經濟”的序幕。

靈山島省級自然保護區開發了碳普惠平臺小程序,設計了低碳行為積分兌換商品活動。居民游客賺取碳積分后,可以在“低碳商店”兌換飲用水、特色帆布包、太陽能充電寶等生態文創產品,引導居民和游客養成綠色低碳生活習慣。

這是一種從衣、食、住、行、用等各方面踐行綠色、低碳、可持續的生活方式。開發碳普惠平臺小程序,設計了“乘船上島”“公交出行”“節約糧食”等24種低碳積分應用場景,引導居民游客形成低碳生活共識、養成低碳生活習慣。

“我們現在有三處自動售貨機式‘低碳商店’,一處在積米崖碼頭,兩處在島上,游客、居民可以兌換文創產品、垃圾袋、太陽能庭院燈等各種產品。”袁靜介紹,活動已吸引近300名居民、600名游客參與到節能減碳行動中,成功兌換免費商品500余件。下一步,在全民參與的基礎上,保護區還將深入開展“低碳社區”“低碳達人”“旅游碳達人”系列評選活動,激勵更多人參與低碳行動。

更多的工作還在深入實施。靈山島正在制定生態產品價值實現機制試點實施方案,深化與青島綠色發展與生態環境研究中心、濟南市工程研究院、青島科技大學等高校院所合作,全面開展海島碳核算、生物多樣性調查等工作。靈山島已經獲批全市唯一“山東省首批生態價值實現機制試點單位”,正努力深化探索“綠水青山就是金山銀山”轉化新路徑,實現由GEP(生態系統生產總值)向GDP的轉化。

6月29日,生態環境部表示力爭今年年內啟動全國溫室氣體自愿減排交易市場,意味著CCER(核證自愿減排量)有望年內重啟。李景哲認為,CCER如果可以自由買賣,從經濟層面對靈山島來說是一個巨大的利好。“同時,目前靈山島核算的都是綠碳,與海洋相關的藍碳目前還沒有固定計算標準。靈山島在藍碳方面也有很高的探索價值和科研價值。”李景哲說。

“靈島浮翠”,正在展現更加蔥翠的美好圖景。