發(fā)現(xiàn)4.1億年前的“魚”!山東科技大學(xué)校友蓋志琨講述與“古魚”不解之緣

探秘史前世界的“古魚雷達(dá)”發(fā)現(xiàn)九尾狐甲魚、探尋史前古海洋……

山東科技大學(xué)1998級校友蓋志琨講述與“古魚”不解之緣

你相信人是由魚演變而來嗎?你能想象出4.38億年前的長江流域附近曾有一片“古海洋”?你想知道數(shù)億年前的神秘古魚都長什么樣?發(fā)掘自然起源,探尋人類演變,一直是全球多個領(lǐng)域內(nèi)的科學(xué)家們孜孜以求的探究方向。近日,山東科技大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院1998級校友,中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所研究員蓋志琨剛剛發(fā)現(xiàn)了距今約4.1億年前(早泥盆世布拉格期)廣西古魚類特異埋藏生物群中盔甲魚類新屬種——“九尾狐甲魚”。該成果被公布后,備受全球古生物學(xué)家關(guān)注,這是目前發(fā)現(xiàn)的世界首個完整保存尾鰭的盔甲魚類化石。今天是五四青年節(jié),許許多多與蓋志琨一樣的高校青年科研人常年深耕科研一線。他們追溯人類發(fā)展,開拓科技步伐,為人類認(rèn)知世界解鎖了無限神秘。就讓我們一起走進(jìn)他們的世界,傾聽青年科研人的奮斗故事。

發(fā)現(xiàn)4.1億年前的“魚”

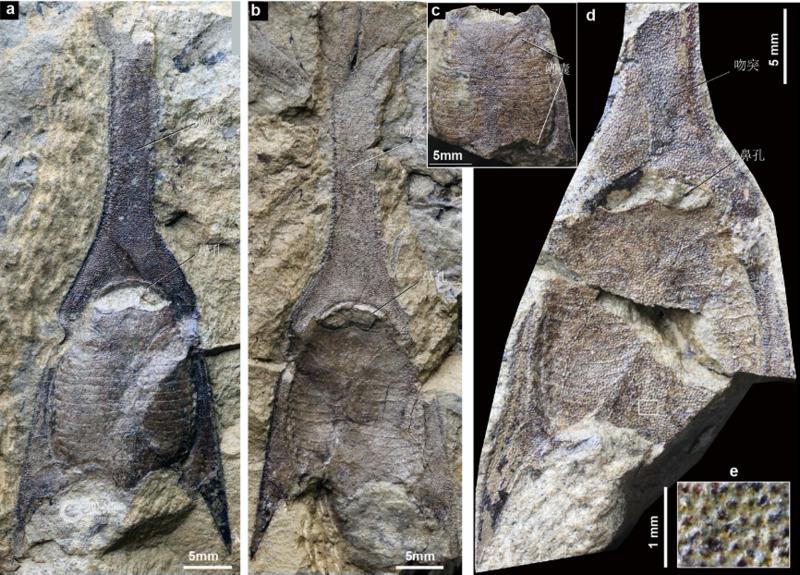

剛剛過去的4月,記者從中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所獲悉,山東科技大學(xué)校友蓋志琨教授及團(tuán)隊在距今約4.1億年前(早泥盆世布拉格期)廣西古魚類特異埋藏生物群中,發(fā)現(xiàn)了一個盔甲魚類新屬種“九尾狐甲魚”。這是目前發(fā)現(xiàn)的世界首個完整保存尾鰭的盔甲魚類化石。

“這一新屬種的尾鰭具有9個手指狀分叉,所以將其命名為‘九尾狐甲魚’。”蓋志琨介紹,我國最早發(fā)現(xiàn)盔甲魚類化石可以追溯到1913年。但由于盔甲魚類的身體主要由軟骨和零散鱗片組成,很難完整保存為化石。因此,其頭后身體解剖難題在過去100多年里都沒有解決。直到2022年,“重慶特異埋藏化石庫”中發(fā)現(xiàn)的靈動土家魚首次揭示了盔甲魚類身體的全貌,但仍缺失尾鰭細(xì)節(jié)。此次發(fā)現(xiàn)的九尾狐甲魚,補(bǔ)上了最后一塊拼圖,揭開了盔甲魚類尾巴的神秘面紗。

九尾狐甲魚生態(tài)復(fù)原圖。

“此次發(fā)現(xiàn)的九尾狐甲魚長約10厘米,身體和頭甲長度均約5厘米,全身覆蓋細(xì)小的菱形鱗片,并呈現(xiàn)有規(guī)律的、傾斜排列的鱗列。除了擁有盔甲魚類典型的下歪尾,其尾鰭還具有9個手指狀分叉,是原始的叉形尾,上面覆蓋有整齊排列的鱗質(zhì)鰭條,表明鰭條之下有強(qiáng)壯的輻狀肌附著。”蓋志琨表示,魚類尾鰭的面積和形狀被認(rèn)為是檢驗魚類游泳能力的關(guān)鍵指標(biāo)。其實,該項發(fā)現(xiàn)已經(jīng)不是蓋志琨探尋古生物世界收獲的第一項成果。他就像一臺“古魚雷達(dá)”,能不斷探尋遺落掩蓋在滄海桑田下的史前遺跡。此前幾年,他曾在云南曲靖“古魚王國”發(fā)現(xiàn)了一種生活在4.1億年前早泥盆世的小魚——長吻三歧魚;還有4.1億年前最原始鴨吻魚類。去年7月,蓋志琨還帶領(lǐng)團(tuán)隊在云南楚雄彝族自治州東北部武定縣中泥盆世艾菲爾期(大約3.9億年前)海口組中,發(fā)現(xiàn)了多鰓魚類化石——東方魚。此外,2021年蓋志琨還曾首次發(fā)現(xiàn)2.9億年前的史前巨鯊——瓣齒鯊。

通過化石發(fā)現(xiàn)史前古海洋

通過對一系列古魚類化石開展深入研究,去年4月,蓋世琨和團(tuán)隊在江西武寧縣志留紀(jì)地層中,首次發(fā)現(xiàn)距今約4.38億年的兩個盔甲魚類化石新屬種——“俊卿清水魚”和“刺猬安吉魚”,這一發(fā)現(xiàn)促使他們對該地區(qū)展開地毯式搜索。在2002年至今長達(dá)20多年的時間里,蓋志琨團(tuán)隊在全國10多個省近50個縣的地域內(nèi)先后開展了大量的野外考察,也曾發(fā)現(xiàn)了盔甲魚類化石,而盔甲魚是我國志留系淺水海相紅層中的常見分子。這些豐富的證據(jù)足以證明,大約在4.38億年前,我們國家整個以長江流域為主的廣大地區(qū),曾是一片淺海。

“該海域被進(jìn)一步分為上、下?lián)P子海,兩者通過一狹長的水道相連。”蓋志琨表示,從種種遺留下來的化石依據(jù)推斷,今天遠(yuǎn)在4000公里之外的塔里木盆地并不在現(xiàn)在的位置,而是與我國的華南板塊相連,因此兩地的古魚類面貌非常相似。而古生物化石證據(jù)在證明大陸漂移假說的過程中起了非常關(guān)鍵的作用。“盔甲魚是一類營底棲濾食性生活的魚類,主要生活環(huán)境為靠近古陸邊緣的淺海地帶,根據(jù)現(xiàn)有化石記錄,特列奇期早期的魚類化石總體上沿華夏古陸和滇黔古陸的北緣分布,進(jìn)一步印證了在4.38億年前的志留紀(jì)早期,我國以長江流域為主的廣大地區(qū)曾是一片廣闊的海洋——揚(yáng)子海。”

提出人類起源新理論

探究人類起源,一直是全球各領(lǐng)域科學(xué)家們孜孜以求的方向。人們一直相信,人類是從猿類演變而來,而蓋志琨通過在古生物領(lǐng)域的深耕探究,提出了另一個更有科學(xué)依據(jù)的理論。去年,蓋志琨研究團(tuán)隊首次揭示人類的中耳曾經(jīng)是魚類用來呼吸的鰓。“人類中耳包括鼓膜室、傳導(dǎo)聲音的3塊聽小骨和通向口腔的咽鼓管等,是人類擁有靈敏聽覺的秘訣所在。”蓋志琨說,目前已經(jīng)有充分胚胎和化石證據(jù)證明,人類的中耳是從魚類的噴水孔演化而來。

長吻三歧魚化石。

2002年起,蓋志琨團(tuán)隊在浙江長興距今4.38億年前的志留紀(jì)早期海相紅層中開展野外工作,并在這里找到了一種最為原始的真盔甲魚化石,后來把它命名為曙魚。2006年,研究團(tuán)隊?wèi)?yīng)用三維重建軟件對曙魚的腦顱進(jìn)行三維虛擬復(fù)原,在只有指甲大小的腦顱里,幾乎重現(xiàn)了曙魚所有腦區(qū)、感覺器官及頭部神經(jīng)與血管的通道。通過對曙魚腦顱三維虛擬模型的深入研究發(fā)現(xiàn),盔甲魚類的鰓弓跟腦顱愈合成一個主要起防護(hù)作用的頭甲,并發(fā)現(xiàn)了眼睛之后的第一鰓囊。“雖然發(fā)現(xiàn)了鰓囊,但是要想證明它是一個具有正常呼吸功能的鰓,還缺少整個證據(jù)鏈條中的最后一環(huán),即找到在該鰓囊中存在鰓絲的化石證據(jù)。”為了獲取最關(guān)鍵的化石證據(jù),蓋志琨帶領(lǐng)團(tuán)隊又來到云南曲靖早泥盆世地層開展了長達(dá)數(shù)年的野外發(fā)掘工作。2017年,經(jīng)過研究團(tuán)隊持續(xù)不懈的努力,終于在曲靖面店水庫附近西山村組深灰色粉砂巖中,首次采集到了在第一鰓囊中完整保存鰓絲印痕的寬甲魚的化石,進(jìn)一步證明了盔甲魚的第一鰓囊是具有正常呼吸功能的鰓,從而為脊椎動物噴水孔的起源提供了最為確切的解剖證據(jù)和化石證據(jù)。

/幕后 /

每天凌晨4點(diǎn)上崗

沉迷化石已11年

在古生物研究領(lǐng)域,蓋志琨憑借自己的努力,逐步取得了一些成果。但他謙虛地將功勞歸于好運(yùn)。2012年蓋志琨學(xué)成歸國后,除野外科考之外,他幾乎每天都會在凌晨4點(diǎn)走進(jìn)辦公室,一頭扎進(jìn)4億年前的古魚類化石里,一絲不茍地在這些化石中間尋找著生命演化的蛛絲馬跡。

1978年,出生于山東省招遠(yuǎn)市的蓋志琨家境并不富裕,小小年紀(jì)的他就立志要發(fā)奮讀書改變命運(yùn)。1998年考入山東礦業(yè)學(xué)院(現(xiàn)山東科技大學(xué)),2002年考入中科院古脊椎所攻讀碩士學(xué)位,開始從事中國的盔甲魚類研究。陰差陽錯地與盔甲魚結(jié)緣,起初他還不清楚自己對這個領(lǐng)域是不是有興趣,但他始終堅信一個簡單的道理——你要先把事情做到極致,才能談是不是有興趣。

奔波在野外科考的蓋志琨。

在盔甲魚類的演變史中,該類化石絕大部分發(fā)現(xiàn)于中國,因此中國在解決一些重大的演化問題上有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。然而,與歐美的骨甲魚類相比,中國盔甲魚類研究比西方整整晚了半個世紀(jì)。蓋志琨在接手盔甲魚研究的時候,雖然當(dāng)時已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了五六十種盔甲魚類,但他依然面臨兩大歷史遺留的世紀(jì)難題,即盔甲魚類的腦顱內(nèi)部解剖和頭后身體解剖。為了解決這一難題,蓋志琨每年都獨(dú)自一人前往浙江長興一帶尋找化石,在那里一待就是幾個月。“對古生物學(xué)家來說,野外就是你最大的實驗室,像搞物理化學(xué)實驗一樣,要面臨許多次失敗,但只要不輕言放棄,持之以恒地做下去,總有一天你會有收獲!”在過去11年里,蓋志琨帶領(lǐng)年輕團(tuán)隊風(fēng)餐露宿進(jìn)行野外科考,南至海南保亭,西至西藏阿里無人區(qū),東至浙江長興,西北至新疆阿勒泰,東北至黑龍江雙鴨山,西南至中越邊境,積累了大量早期魚類的化石材料。(觀海新聞/青島早報記者 鐘尚蕾 圖片均由受訪者提供)