【編者按】改革開放40年來,青島勇立潮頭,敢闖敢試,經濟社會全面發展,城鄉面貌發生巨變,GDP突破萬億大關,邁入國際化大都市行列,書寫了青島輝煌,也涌現出一大批書寫時代篇章的代表人物。

習近平總書記強調:“改革開放是當代中國發展進步的必由之路,是實現中國夢的必由之路。我們要以慶祝改革開放40周年為契機,逢山開路,遇水架橋,將改革進行到底。”8月23日起,青島市政協文史委、青島新聞網聯合推出大型系列報道《我與青島共成長——改革開放40周年特別報道》,通過人物視角,彰顯時代精神,為青島改革開放的新征程匯聚磅礴的精神力量。

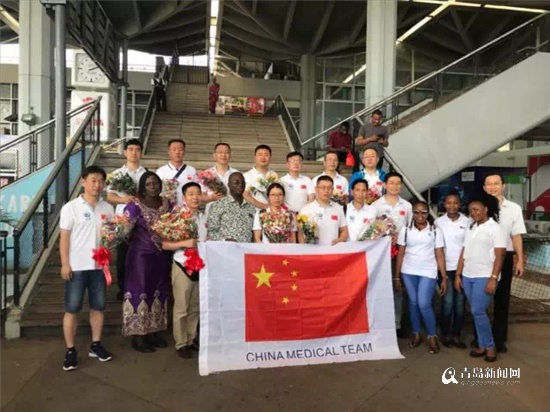

2018年8月朱健(左三)榮歸青島。

青島新聞網8月28日訊 (記者 張萍)“去的時候75公斤,現在63公斤,3年掉了12公斤。”近日,在接受青島新聞網記者采訪時,市立醫院的眼科醫生朱健說。剛從坦桑尼亞回來沒幾天,尚在休假中的他在市立醫院東院區的醫護休息室接受了記者的采訪。當天,他帶著80歲的父親來醫院檢查身體。

朱健是第24批中國援坦醫療隊隊員,2015年8月離青,2018年8月回青。而且,朱健還“一不小心”創造了一項紀錄:中國援坦史上援助期限最長的醫生。

據青島市衛計委的數據,截至2018年8月,青島共有102人次醫務人員援助坦桑尼亞。

坦桑外長馬希加向朱健頒發感謝證書。

圓夢非洲 剛去就得瘧疾掛了10多天吊瓶

朱健的父母都是醫生,受他們的影響,朱健選擇學醫。小時候,父親曾經去援藏近兩年。父親的這段經歷深深影響了朱健,他也想去偏遠地區醫療援助。讓朱健沒想到的是,他等來的是跨國遠赴非洲醫療援助的機會。

自1968年開始,山東省即派出醫療隊援助坦桑尼亞,期間從未間斷過,截至目前已有25批醫療隊赴坦桑尼亞。“一般一個批次醫療隊隊員來自省內4個地市,所以說,青島市差不多8年會輪一次。如果錯過這次機會,下一個8年,可能我的各方面條件就不適合了。”朱健說。

2014年11月份醫院開會時通知援坦志愿者招募的消息,朱健當即決定主動申請自愿參加醫療隊。他清晰地記得,“通知是周一,當周的周四、周五我的申請就通過了,然后就是面試、培訓……”2015年8月27日,朱健所在的中國第24批援坦醫療隊到達坦桑尼亞。

很多人對坦桑尼亞不熟悉,但是說起東非大草原、乞力馬扎羅山……畫面感就出現了。朱健援助的醫療點位居坦桑尼亞的經濟中心——達累斯薩拉姆,“會有帶著瘧疾病毒的蚊子到處飛,非洲螞蟻在房間爬來爬去……自然環境很美,但是經濟發展相當于中國上世紀90年代的城市水平。”

生活上需要自給自足。

剛去坦桑尼亞的朱健就經歷了兩次嚴重瘧疾,一次掛水一周,一次掛了5天,才有好轉。

在飲食上,援坦醫生需要自己做飯,自給自足。但是當地食材較單一,菜市場長期只供應西紅柿、土豆、洋蔥,醫療隊每個隊員都有口腔潰瘍。

“去坦桑尼亞之前我是75公斤,回來的時候是63公斤。”3年間,朱健的體重輕了12公斤!這讓身高1.75米左右的他看起來有些瘦弱。

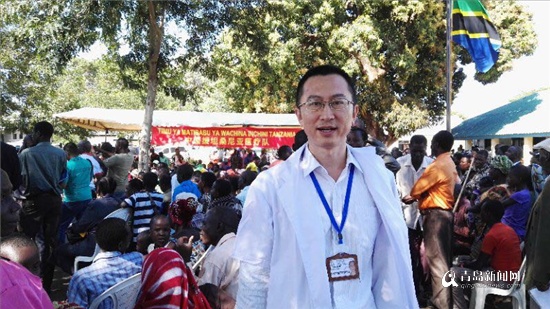

朱健接診當地居民。

臨危受命 擔任中國醫療隊隊長

朱健援助的醫院——莫西比利國立醫院,是當地最大的公立醫院,因此匯集了全坦桑尼亞的疑難病癥,朱健的日常工作就是為當地醫生提供技術和手術指導。他曾參與過一臺復雜手術,一個3歲左右的小患兒,右眼長了一個雞蛋大小的腫物,已經看不見眼睛的結構了。因為病情復雜,當地醫院請求朱健幫助手術。“這個孩子需要接受眼科最殘酷的手術——眶內容物剜除術,但是輔助檢查僅僅是一張很不清楚的CT片,只能看出腫瘤的大致范圍,周圍骨質組織侵蝕嚴重。”

朱健表情凝重地指導當地醫生手術,盡可能地切除完整的腫瘤組織,并且盡可能地保留健康組織,以便孩子以后進行植皮手術和眼眶的修復。朱健坦言:“在國際上這類疾病也是難題,有待改進及突破。但是輔助檢查條件越差,越能體現醫生的技術能力。”

就在朱健逐漸適應了在坦桑尼亞的工作時,醫療隊的留任隊長因為孩子突然生病不得不提前回國,朱健臨危受命擔任了第24批醫療隊隊長。此外,朱健還兼任醫療隊的會計,醫療隊新建了財務平臺,需要整理歷年來的財務數據并上傳。“當地網速非常慢而且不穩定,經常保存不上,突然丟失數據。”

2017年8月,兩年援助期屆滿,醫療隊其他隊員都順利回國。作為隊長的朱健則需要與第25批醫療隊交接,因此不能如期回國。中國援坦醫療隊也有過延期援助的先例,但是最久的也才半年。“兒子問我還要多久回國,我無法回復他。說實話,當時真不知道會等多久。國家利益至上,并且我還是醫生,救死扶傷是職責所在,我是被需要的。”朱健說。

朱健在坦桑尼亞。

留下遺憾 如果有機會還想再去非洲

雖然援非的日子比較辛苦,但朱健說,如果有機會還想去,“因為這次醫療援助留下了遺憾。”

朱健告訴記者,在頭兩年,醫療隊除了在醫療點提供技術指導外,還組織了18次義診,其中朱健參加了15次,“因為眼科醫生奇缺,坦桑尼亞基層是沒有眼科醫生的,一個也沒有。”他幾乎走遍了坦桑尼亞全國,甚至可以用當地語言與病患交流。

有一次義診,朱健接診了一個七八歲的小男孩,被父親領著步行走了幾十里路才來到義診點。“他的右眼被樹枝劃傷了,因為沒及時處理,當時已經化膿很嚴重,極有可能發生眼內甚至顱內感染,甚至會危機生命。”朱健告訴那位父親說孩子的眼球必須摘除,但是孩子父親很為難地說:“我沒有錢。”朱健拽著那位父親的手用當地話囑咐他說:“下午一定再來,下午一定再來,我們想辦法……”但是朱健并沒有等到他們。

“實際上,那個手術費不是很高,在國內就是幾百塊錢,如果不做手術,孩子生命會有危險,即使能活著,對孩子的影響也是一輩子的。如果簡單的手術可以在義診現場做就好了!”就這樣,朱健抱憾而歸。

雖有遺憾,可以朱健和同事們的工作得到了坦桑尼亞的認可和感謝。

診治2萬余人次,義診18次,受到坦桑尼亞總統馬克富力私人宴請禮遇……以朱健為代表的“青島力量”,以高超的醫術和無私奉獻的精神再次續寫中國人道主義精神。

朱健(右一)聯系坦桑尼亞方面接機中國第25批援坦醫療隊。

朱健的父母是醫生,他的愛人也是醫生,并且今年參加高考的兒子已經順利被中山大學附屬醫學院錄取,將來也會成為一名醫生。一家三代五口全是醫生,是不折不扣的醫學世家。

去非洲之前,朱健把兒子送進高中校門,3年后歸國,兒子已經是準大學生,對兒子的虧欠讓朱健深感愧疚。“他高考實際上發揮得不好,尤其是語文出錯了,幸好考上了不錯的學校,不然我真的會很自責。”

實際上,兒子志愿學醫朱健起初是不認同的,“孩子讀高二的時候,我遠在非洲,當時突然就想開了,覺得應該尊重孩子的意愿。”甚至,朱健偶爾會想:“如果將來兒子也能作為一名醫療隊隊員去坦桑尼亞,重走我的援助之路,那也挺好的。”