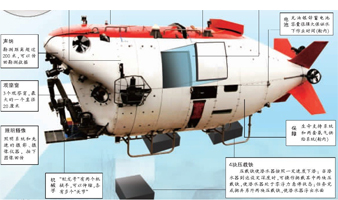

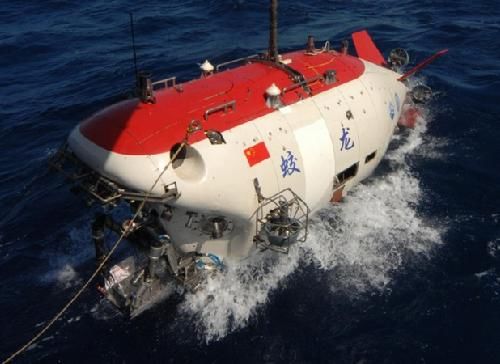

蛟龍號2012首赴南海科考 取可燃冰樣品(圖)

按照目前計劃,“蛟龍號”將直接用來獲取“可燃冰”樣品 7月底,中國載人潛水器“蛟龍號”成功突破5000米海深,刷新了2010年創下的3759米紀錄。根據每次潛深遞增20%的計劃,它將于2012年沖擊7000米設計深度。 在不斷創造深潛紀錄之外,它又能給中國人帶來何種實際利益? 《瞭望東方周刊》獲悉,2012年3至5月,“蛟龍號”有望赴南海第一次正式執行勘探考察任務。 這個預算達到1.5億元人民幣的國家自然科學基金項目,希望揭示南海的深海過程及其演變,進而探討南海深海過程演變的資源與環境效應。 “蛟龍號”很有可能直接用來獲取激動人心的“可燃冰”樣品。 “早在1999年,許多科研人員就曾討論要用我國自行設計的潛水器進行科研,一等就是十幾年。如今我的鬢角已生白發,終于迎來了‘蛟龍號’。”同濟大學海洋地質國家重點實驗室周懷陽教授對《瞭望東方周刊》說。 揭開南海之謎 2011年5月,“南海深海過程演變”重大研究計劃辦公室正式向主持“蛟龍號”項目的中國大洋礦產資源研究開發協會和科技部遞交申請。他們希望結合2012年和2013年“蛟龍號”的進一步試驗,以該項目的科學目標為主題,在南海開展深潛科考,對南海深部過程進行高精度、高分辨率的現場探測工作。 “南海深海過程演變”計劃從2011年起,用8年時間探測深海海盆,“研究整個南海海底的發展演化規律,為中國在南海海域的決策提供科學依據。”參與該項目的周懷陽說。 “完成全部海試后的‘蛟龍號’,將為這一海洋科研提供極大的便利。”領銜這一項目的中國科學院院士汪品先告訴《瞭望東方周刊》。 南海深海面積達到350萬平方公里。對地質學家們而言,它作為西太平洋最大的一個邊緣海,規模小、年齡新,其研究深部過程的條件比太平洋和大西洋都要優越。 更為重要的是,2006年在這里發現豐富的海底天然氣,2007年又發現被稱為“可燃冰”的天然氣水合物。 目前,中國的許多部門都在展開南海研究項目。比如國土資源部系統的“海洋地質保障工程”、中國海油的深海石油勘探計劃、科技部的深海高技術發展專項等等。 “南海深海過程演變”是國家自然科學基金項目中關于南海預算最大的一個項目。 國家自然科學基金委員會網站信息顯示,2010年立項、從2011年初即實施的項目中有46項與南海有關,涉及南海底部天然氣水合物分解釋放甲烷、地幔及轉換帶結構、晚新生代中層深層水演變、環流結構、深海沉淀物、自生礦物及碳氧硫同位素記錄等多個領域。 周懷陽介紹說,“南海深海過程演變”具體研究南海構造演化、沉積動力學、生物地球化學三方面。 正如大陸一樣,海底板塊的運動是成就海洋基本框架的根本原因。在海底擴張、熔巖溢出形成火山鏈、板塊俯沖消減這一系列運動中,海底擴張最為基礎。 目前有關南海海底擴張的數據主要來自70年代美國的船測資料,它顯示南海形成于距今320萬年至1600萬年之間。一直到1999年,鉆探才取得了距今3300萬年的沉積記錄。但是,中外科學家們始終無法了解南海海底擴張的具體情況。 揭示南海形成的演化過程,是探索這一海域所有謎團的基礎。不僅包括海底油氣資源的形成與分布,還有海底地震及其他重大自然災害的成因與規律。 目前研究海底擴張的途徑之一是了解火山熔巖的年齡和成因。一般認為,海底的火山鏈是擴張結束后,熔巖冷卻的產物。因此,取得深海海底的火山巖石標本就非常重要。 到達南海后,“蛟龍號”將利用機械手等作業工具完成保壓取樣和潛鉆取芯等任務,對原位微環境進行現場測量,定點獲取水合物分解形成的碳酸鹽樣品、水樣品、沉積物樣品、生物樣品、巖石樣品,還可以高速傳輸圖象和語音,探測海底的小目標。 這將是“蛟龍號”真正意義上的第一次科考之旅。 目標可燃冰 “總的來說,我國深海探測尚處于起步階段。但最近幾年國家很重視、投入力度也很大。比如,‘南海深海過程演變’項目申請使用‘蛟龍號’就十分順利,現還在等最終一個審批。”周懷陽說。 他告訴本刊記者,“蛟龍號”工作一天的費用至少二三十萬元人民幣,這還不包括人員費用。“美國‘阿爾文號’深潛器及其搭載的船舶,一天的費用最起碼也要5萬美元。可見,國家對這次南海深海科研支持力度多大。” 如此決心,也證明了南海深海探測對于中國的重要性。 海底運動后,會形成盆地和盆地群,接納來自陸地、島嶼的沉積物和生物殘骸,最終形成油氣盆地。 然而,目前對于南海的深海海流和沉積過程仍沒有權威說法。特別是由于缺乏有效觀測,中國還沒有自己創立的沉積學說。而它將對深海油氣勘探戰略提供科學背景。 生物地球化學過程則涉及另一個尖端領域,即所謂“海底下的海洋”—— 地層流體。 目前,已經發現在海底有各種流體溢出,其中甚至包括淡水和泉水。它們都來自地層,不僅改變著海水的成分,還支配著深海微生物生物圈,即所謂“暗能量生物圈”。 這一研究的意義在于,深海微生物釋放出巨量有機碳。它不僅改變著海洋和整個地球的碳循環,還將提供新的能源方式。 “這一領域的研究,我們2005年才開始,美國已經有30年左右的歷史,此外還有英、法、日、俄等十來個國家研究多年。我們正加速科研步伐。”周懷陽說。 “現階段‘蛟龍號’能給‘南海深海過程演變’計劃提供幫助的,是海底火山年齡及其成因,生物地球化學兩個子項目。”周懷陽透露,科考將探索何種深海構造環境下會存在哪些資源的規律,指導資源尋找和環境管理保護。 按照目前計劃,“蛟龍號”將直接用來獲取“可燃冰”樣品。 1立方米天然氣水合物可釋放164立方米的天然氣,被視為石油、天然氣之后最佳的替代能源。但它埋藏于海底的巖石中,至今還沒有完美的開采方案。一些發達國家希望在2015年前對其開始進行利用。 中國從1999年就開始對“可燃冰”進行實質性的調查研究。2007年4月至6月,中國通過租用外國鉆探船在南海海域成功獲取了“可燃冰”實物樣品。 面臨三大挑戰 “蛟龍號”自2010年第一次公開深潛就引起巨大的關注。目前,它每次公開下潛都由三名人員組成駕駛小組。與第一次兩名駕駛員、一名科學家的組成不同,此次試驗有一名駕駛員、兩名科學家。這顯示,中國的深潛器駕駛員隊伍已經趨向成熟,不再需要占用有限的空間來豐富駕駛員經驗。 周懷陽曾乘坐美國的“阿爾文號”深潛器進入深海,他說:“中國目前坐過國外深潛器、有深潛經歷的科學家尚不到10人,而國際海洋研究領域的先進國家起碼有深潛科學家幾千人。” “‘蛟龍號’能作業是根本,不能研制完就束之高閣。‘阿爾文號’一年的下潛紀錄最高可達兩百七八十次,乘坐載人潛水器深入海洋開展科研活動在一些發達國家已是一種常規性的工作。”周懷陽說,“我們仍任重道遠。” 在他看來,“蛟龍號”2012年赴南海執行第一次科考任務還需要應對三個挑戰,“科學裝備需要添置,據我所知目前可用的科研設備還是很少;其次,專業潛航員技術是否熟練、經驗是否老到對深海科研至關重要,‘蛟龍號’肩負著培養專業潛航員的重要任務;‘蛟龍號’本身的部件性能是否穩定,也是令人關心的問題。” 他介紹說,盡管最近幾年國家對深海探測十分重視,但由于中國在該領域基礎薄弱,科研人員能力有待提高,出于中國威脅論,“國外某些媒體對我們的研究能力往往過于渲染了”。 和目前中國所有的重大科技項目一樣,周懷陽認為,想在深海探索領域取得突破也要著手解決兩個體制性問題。 “一是各科研行政部門各自為政,缺乏一個國家級別上的協調指導委員會,統一規劃和指揮。二是,科學技術兩張皮,科學要用到技術很難,也沒有后續機制保障技術得到實際的應用檢驗。” “蛟龍號”總設計師徐芑南曾在接受媒體采訪時說:“我的腦海中,經常想象這樣一幅畫面:我們的潛航員駕駛著我國自主建造的深潛器,帶著科學家在大洋深處航行,帶回各種礦物資源、前所未見的物種,造福我們的社會和人民。” |