青榮城鐵今年全線開工 將實現城鐵公交化(圖)

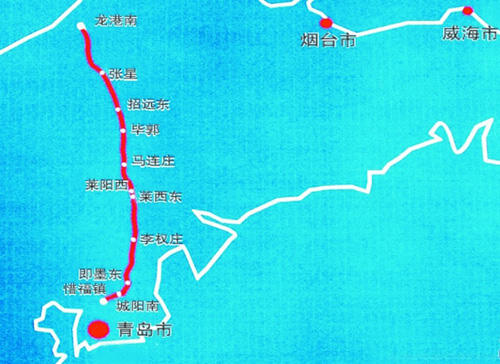

??▲青龍鐵路

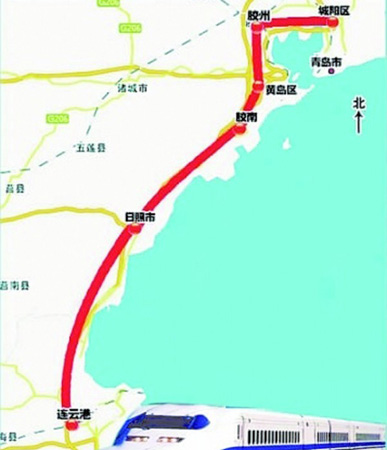

????▲青連鐵路

????要想富,先修路,而發展山東半島藍色經濟區交通將是基礎。1月6日,記者采訪了解到,作為山東半島藍色經濟區的鐵路動脈,青榮城際鐵路和德龍煙鐵路(德大段與龍煙段)目前都已經開工建設 ,屆時將串起山東半島的大部分地區;高速公路方面,青島至龍口高速目前正在積極推進 ,煙臺至海陽高速已經開工,其他多條高速也正在從圖紙走向現實;機場建設方面,煙臺潮水機場已經開工 ,而青島新機場規劃也在進行中,面向未來,交通正從海陸空三方面編織著半島藍色交通圖。

????■鐵路

????青榮城鐵今年全線開工

????2010年年底,青榮城際鐵路有限責任公司正式落戶煙臺,城際高速鐵路工程即將全面開工建設,目前萊陽段和文登段已開工建設。據介紹,青榮城際鐵路竣工日期為2013年9月30日,總工期為36個月。

????青榮城際鐵路從青島北站引出后,經城陽后跨過膠濟鐵路,折向東北從即墨附近經過,經萊西、萊陽與既有藍煙線并站設置萊西、萊陽站后,經桃村到達福山南站,向東沿煙臺至威海的高速公路到達威海市,到達設計終點榮成市。

????青島鐵路樞紐是全國重要的鐵路樞紐之一,膠濟鐵路、膠濟客專、藍煙鐵路、膠新鐵路和膠黃線在此交會,今后一段時期青榮城際鐵路、青連鐵路、太青客專和海青鐵路均將陸續引入樞紐,青島樞紐將成為銜接9條鐵路的現代化綜合鐵路樞紐。

????德龍煙連接黃藍經濟區

????2010年11月,德大鐵路(德州至大家洼)全線開工,德大鐵路正線全長256公里,自德州市區黃河涯站引出,東至濰坊市大家洼與大萊龍鐵路(大家洼至萊州至龍口)相接,計劃2012年建成運營。而在此之前,龍煙鐵路(龍口至煙臺)已經全線開口。

????新建德大鐵路與龍煙鐵路均為山東省“四縱四橫”主干鐵路網中“四橫”之一“德州-龍口-煙臺”通道(簡稱德龍煙鐵路)分段鐵路,其中德大鐵路自京滬線黃河崖站引出,經德州陵縣、臨邑縣、濟南商河縣、濱州惠民縣、陽信縣、東營利津縣和濰坊市壽光市,止于德龍煙鐵路大家洼站,正線全長256公里,預計投資99.7億元;龍煙鐵路自龍口西站經龍口市、蓬萊市、煙臺經濟開發區等至藍煙鐵路的珠璣站,新建線路全長約113公里,預計投資60億元。

????被稱為山東第二條“膠濟鐵路”的德龍煙鐵路濰坊大家洼車站至龍口段已完工,德大鐵路和龍煙鐵路完工后,德龍煙鐵路將全線完工。同時,規劃中的海青鐵路就是起于德龍煙鐵路昌邑市境內的海天站,接入青島鐵路交通樞紐。

?▲青榮城際鐵路示意圖

????▲德龍煙鐵路示意圖

????半島將實現城鐵“公交化”

????根據《環渤海地區山東半島城市群城際軌道交通線網規劃》環評公示內容,環渤海地區山東半島城市群以濟南、青島為中心,包括淄博、濰坊、東營、煙臺、威海、日照、泰安、萊蕪、德州、聊城、濱州和濟寧等14市市域,共包括兩個副省級市,12個地級市,此次城際鐵路網規劃確定以濟南、青島、煙臺等城市為中心,以聊城至濟南至青島、德州至濟南至泰安(濟寧)、日照至青島至煙臺為交通主軸,輔以濟南、青島、煙臺、淄博到周圍城市的城際支線為輔助的核心線路,屆時山東半島城際交通將實現“公交化”。

????在鐵路建設方面,濟南-煙臺-威海動車直通工程;規劃建設青島-煙臺-威海-榮成城際等山東半島城際鐵路;山西中南部鐵路通道山東段、德州-大家洼-龍口-煙臺、青島-日照-連云港、黃驊-大家洼等鐵路;菏澤-兗州-日照、藍村-煙臺、膠州-新沂、坪上-嵐山等鐵路電氣化改造;重點港口疏港鐵路。

????同時,隨著京滬高鐵的通車,山東省目前正在積極爭取將太青客運專線濟南至青島段列入“十二五”規劃。該鐵路線設計時速300至350公里,建成后預計旅客列車日開行對數最高將達到每天150對,濟青鐵路公交化得以進一步升級。

????鐵路助力打造藍色經濟區

????記者了解到,去年本市大力推進鐵路項目建設,截至目前,10個既定重點鐵路項目中已有4個項目順利竣工,包括藍煙鐵路電氣化改造工程、黃島站擴能工程、青島鐵路集裝箱中心站和膠州北站;3個項目開工建設,包括青島北客站、青榮城際鐵路和海青鐵路;3個項目前期工作穩步推進,包括青連鐵路、董家口港區疏港鐵路和膠新鐵路電氣化。另外,積極爭取鐵道部加快太青客專濟南至青島段工程規劃研究,爭取山東省政府將青島港鰲山灣港區疏港鐵路列入全省鐵路建設規劃。

????其中,青連鐵路線路起自青島,經日照至連云港,長約197公里,設計時速200公里,總投資約210億元,其中青島段長約126公里,投資約134億元。該項目是國家規劃的沿海快速鐵路通道的組成部分,將連接起青島與日照,大大縮短山東半島與長三角的時空距離。目前,青連鐵路項目建議書已獲批復,可研報告已經完成。

????市交通運輸委相關負責人表示,這些鐵路項目的建設運營,對進一步完善鐵路網絡,服務半島藍色經濟區建設具有重要意義,將使本市加速融入環渤海“兩小時經濟圈”、長三角“四小時經濟圈”。(記者 成躍文)

相關鏈接

相關閱讀青島新聞

- 12-21·青榮城鐵威海段全面開鋪 重點工程已開工(圖)

- 12-19·青煙威榮城鐵煙臺威海段本月開工 橫跨三區

- 11-15·青煙威榮城鐵開工在即 跨海而建時速250公里

- 11-09·青煙威榮城鐵即將建成 福苑小區成投資新寵

- 10-12·龍煙鐵路晉級兼具城鐵功能 時速160公里/小時

- 03-24·城鐵將實現跨城逛街 一天逛遍青島威海煙臺

- 01-28·山東委員規劃大交通藍圖 提交八條城鐵方案

- 12-30·山東打造兩條城鐵 青煙可實現三分鐘一列車