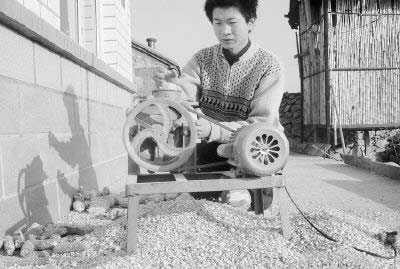

武小鋒在沒找到工作前一直在家里干農活

內容提要:你想,假如你是一個一般高校的畢業生,找不著工作會有這么高的關注度嗎?假如你是一個下崗職工,賣糖葫蘆

會有這么多用人單位伸出援手嗎?大家對你境遇的惋惜,是基于百年來對北大的良好印象,那么好的學府出來的畢業生一定差不了,找不著工作說不過去。

小武兄弟,這回你可是出大名了!不為別的,就為你北大畢業沒找到工作,就為你回家幫媽媽穿糖葫蘆。

事件: 北京大學醫學部畢業生待業在家做糖葫蘆

昨晚7時40分,網上搜索你會發現至少1300個網頁在關注你武小鋒。你一定大吃一驚,咋,這難道比當年我以狀元郎的高分考上北大還惹人關注嗎?一個名牌大學畢業生找不到工作畢竟不是什么好事,回家消極待業就更不是光彩事。被人同情,你是否感到自己很失敗;被人憐惜,你是否感到很傷自尊?

但峰回路轉,媒體介入后,你又感受到了撲面的溫情:大連市有關方面發話:千萬把武小鋒留在大連,一定得給你找工作;遠至廈門的用人單位聞訊也表示,要給你工作;近邊兒的沈陽、開原等省內各地的用人單位也在搶著相看你,頻表善意……面對這突如其來的愛心和關注,你一定覺得有點暈,更多的是有點想不通:為什么我武小鋒沒找著工作會引起這么大關注?

就因為我是北大畢業生嗎?有這個原因。你想,假如你是一個一般高校的畢業生,找不著工作會有這么高的關注度嗎?假如你是一個下崗職工,賣糖葫蘆會有這么多用人單位伸出援手嗎?大家對你境遇的惋惜,是基于百年來對北大的良好印象,那么好的學府出來的畢業生一定差不了,找不著工作說不過去。一個北大畢業生沒找著工作,輿論往往單方面問責有關部門和單位不識人才,而不是從另一方面問責當事人,骨子里體現一種對過去傳統就業模式的留戀,一種社會就業評價體系處于轉型期的典型表現。

你聽說過牛津、哈佛畢業生因找不著工作而英、美舉國關注的嗎?好像沒有。為什么?你是哪的畢業生只代表你過去的學習能力,并不代表你的就業能力,那么隨著中國社會的不斷進步和就業評價體系的變革,也許再過三五年,甭說你北大學士,就是北大博士、博士后找不著工作穿糖葫蘆都沒人理你。

你也許不知道,在昨天的專場求職見面會后,有的用人單位對你的評價持保留態度。但他們還是表示,希望給你工作。聽到這個內部消息你也許更迷惑了,這又是為什么?他們明知道你不是他們需要的人才,卻寧愿搶著出錢出工作幫你,是出于對落魄學子的善意和同情,是想表達一種尊重知識的姿態,還是有其更市場化的運作玄機?也許幾者兼而有之,在此我們不便枉下定論。但有一點可以肯定,市場經濟里賠本買賣誰也不會干。

小武,對你的境遇相關評論至少上萬條,對你的關注恐怕僅次于春晚和超女。你此時高興嗎?面對這么多的意外,你還睡得著嗎?面對關心你的人的評價,你的心理是否也在激烈交鋒?這種關注不可怕嗎?盡管這里不乏愛心,但被人救助的滋味不好受,今后的路怎么走還得你自己做主。

八方激辯武小鋒求職

北大學子武小鋒待業在家穿糖葫蘆,這到底是就業市場弊端所致、中國高等教育的失敗?還是北京大學的難堪、武小鋒本人的悲哀?本版的頭題評論是本報對這一問題的一己之見。

武小鋒求職一事在本報首先披露后,本報編輯部收到了大量的讀者反饋,他們通過電話、電郵等方式(包括網友的跟帖),或理智、或激憤、或惋惜、或真誠地一抒胸臆、坦陳己見,我們把這些趨同或矛盾的觀點整合出來,刊發在本欄目中,與讀者互動,以求在激辯中梳理出事理的多面性。

名校畢業=成功,名校生=精英

市場經濟下沒有“丹書鐵券”,神圣就這樣消解,這是社會進步的表現,這是對“人才”定位的重新評估,高學歷與高能力太多時候不能畫等號,人才的概念要變一變了。武小鋒“走麥城”也從另一個側面告訴人們,上名校=成功=社會精英的固定思維模式正在被社會供求關系給打破了。

就怨他自己

我認為主要責任在于小武自身。2004年12月起,小武開始在北京聯系工作,但僅僅聯系了四五個單位,就打道回府,這說明這位北大畢業生的心理承受能力太差。機會不會從天上掉下來,天下沒有免費的午餐。不要盲目地高看自己,不要等到社會來找你,而是你要主動去適應社會需要,鍛煉適應能力。否則就是“笑著進大學,哭著出來啊。”

“點兒”背不能怨社會

用一位網友的話說,懷才不遇是自己笨。這不是社會的問題,是個人的問題,人家文盲都能在城市發展,為什么他就不能找到自己的位置,是他本身對事物有偏見,是文憑自戀癥,是好高騖遠的一種心理習慣,而且很狹隘。

教育體制有毛病

這是典型的應試教育培養出來的“人才”,這是中國教育體制的悲哀。大學教育沒有把大學生的培養與就業掛起鉤來,沒有與就業市場的需求接軌。大學應變能力低下成為影響和降低畢業生就業率的主要阻礙。

跟北大沒關系

不要老是拿北大說事兒。現在高校畢業生找不著合適工作的多得是,北大的整體就業形勢肯定比其他學校好多了,有些偏的專業就業難也很正常。一流的學校也不可避免地會有三流的學生,三流的大學也可能會出一流的畢業生,適者生存。

賣糖葫蘆是浪費

不是說中國的大學生不能穿糖葫蘆賣,但中國沒還有到了用大學生穿糖葫蘆的時代。國家社會要關心這些大學畢業生給他們創造就業環境。畢竟對這些人,國家和家庭花了不少的錢和心血。讓這些一肚子知識的人去穿糖葫蘆、賣肉,不是浪費是什么?

賣糖葫蘆也有大出息

賣糖葫蘆怎么了,我們這批發烤腸的一個月還掙上萬呢。不管黑貓白貓抓到老鼠就是好貓!這和教育體制沒有聯系。誰說過北大的就不能賣冰糖葫蘆?這最起碼是自食其力吧。你看可口可樂,百事可樂,不就是做汽水的嗎?你又看老干媽,不就是做辣椒醬的嗎?而現在,你能小看他們嗎?賣糖葫蘆又怎么啦?做大了一樣也能搞集團化。

小武呀,你那塊牌子就是錢哪

從一個貧窮的山溝里飛出的這只金鳳凰,只是暫時迷了路,但愿他———還有那些像他一樣的待業者,能及時猛醒,找準方向,到社會中鍛煉,迅速適應社會,自強自立,發揮所學,造福民眾,實現自己的人生價值。“北京大學醫學部預防醫學專業”這塊牌子不就是錢嗎?怎么不會利用?小伙子,完全可以創建個人診所嘛。

責任編輯:林彥婷