本土作家的“青島書寫”:一批兼具深度與溫度的作品重新定義城市人文厚度

一批兼具深度與溫度的作品重新定義城市人文厚度

本土作家的“青島書寫”

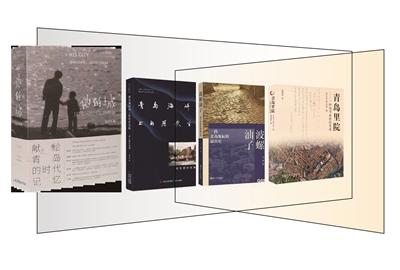

凡是過往,皆為序章。最近一段時間,青島的本土作家集中推出了一批有深度、有廣度、有溫度的“書寫青島”。《鍍金時代》《逐浪時代》《波螺油子》《他的城》《青島海岸線上的歷史坐標——老別墅的故事》《青島里院》《一戰華工與青島》《昔煙一城夢:戰警堂百年青島檔案》《地名里的青島》等書籍,以豐滿的故事和圖片,見證青島“來時路”,用城市書寫與記憶打撈為歷史留痕、為青島立傳,重溫歷史多重敘事的在地余溫。

青島是一座富有青春活力的時尚之城,青島還是一座具有厚重底蘊的歷史文化名城。這一本本鐫刻著城市基因與密碼的書籍,視野宏闊,立意高遠,不僅為青島這座城市的歷史增添了濃墨重彩的注腳,更是以其獨具一格的學術視野和問題意識,重新定義了一座城市的人文厚度。

青島本土作家的幾種“青島書寫”。

由老城出發去“遠方”

日前,浙江人民出版社推出新書《波螺油子》,作家李明以細膩的筆觸、深沉的思考,從青島地方文獻中描摹、勾勒出波螺油子上曾經的人與事,是近年來出現的城市地理人文佳作。

波螺油子是一條位于青島膠東路的蜿蜒盤旋的小路。在百年的風霜雨雪中,波螺油子上的小方石變得油光發亮。20世紀30年代早期在國立青島大學任教的聞一多曾在《青島》中寫過這樣一句話:在山后深林中,“每天你會尋見一條新路,每一條小路中不知是誰創制的天地”。這句話,放到煙火氣日濃的波螺油子上,也十分恰當。而在這新路中“創制天地”的人,卻往往不顯山露水,唯獨讓路在陽光下袒露著,峰回路轉,曲徑通幽。

波螺油子是青島的一個重要地緣標識,浙江人民出版社“慧眼識珠”,認為書中書寫的不僅是一個個人,更是一種延續。作為城市地標,內聚與外溢,是波螺油子的兩個基本演變形態。李明是青島本土知名作家和城市史研究者。20世紀80年代開始寫作,2005年后專注于青島城市史文獻梳理。已出版的《青島,老房子的記憶》《安娜別墅時代的日常青島》《青島往事》《青島過客》《青島城市文化形成史》《歷史深處的滄口和李村》《鍍金時代》《逐浪時代》等,無一不是向青島的過往致敬。

里院是青島的歷史見證,“青島里院檔案”是記錄里院文化的重要載體,在賡續城市文脈、呈現城市文化底蘊和城市個性方面,具有不可替代的作用。作為中國近現代城市空間結構及社區構成的獨特單元,青島里院形成、變遷的背景和過程都很特殊,對研究世界及東亞地區的近現代城市化發展,具有不可替代的人文及科學價值。里院是青島中心城區難得的大規模存量空間資源,是青島歷史文化名城的有機組成部分,在世界范圍內具有跨文化的唯一性。結合歷史城區保護更新,深入開展“里院檔案”研究,不僅有利于保護活化歷史文化遺產,延續城市文脈,并對完善社會空間規劃和城市綜合治理等,也有一定的現實意義。

聶惠哲網名為“蘭臺蕙質”,這位畢業于山東大學歷史系的才女,近年來挖掘了大量青島歷史資料,也撰寫了很多有意義的人文歷史稿件。今年1月,同濟大學出版社推出了她的新作《青島里院——一種城市基因的發現》。該書通過大量檔案,尤其是很多尚未公開的檔案,對里院這一青島特有建筑,進行了系統專業而深入淺出的解讀,以期使讀者對青島里院有一個較為全面的認識,讓青島歷史城區在一定程度上實現“建筑可閱讀、街區可漫步、城市可記憶”。

鳥瞰青島里院

由往事讓歷史“活”起來

20世紀20年代末,在青島業已成熟的老城區與太平角之間,一片尚未開發的海岸陸地以“榮成路東特別規定建筑地”的名義,被納入新一輪城市擴張的規劃之中,隨之進入競拍程序,掀起一波營造高峰。幾十年后,“八大關”這一地標已聞名遐邇,深刻植入群體記憶之中。

作為一名長期從事八大關和太平角文旅工作的寫作者,作家王開生持續關注的焦點恰恰是20世紀30年代青島城市更新過程中的來龍去脈與起承轉合,使得《青島海岸線上的歷史坐標——老別墅的故事》無形中成為青島第一次東擴的詳細文字資料。

“市區的一座座山體之中,環繞彎曲的坡道如同魔術師抖開的飄帶,依次搖曳在一片郁郁蔥蔥的綠樹之間,連接起各式房屋,賦予了城市獨特的風貌。而在城市化肇始30年之后,在中國規劃師的締造下,榮成路東特別規定建筑地順應依山傍海的地勢,在崎嶇交錯的礁石之上,依勢而建,將人工與自然的和諧之美推向高潮。”這些豐富的敘事集合起不同時期形形色色的人與事,將青島灣、匯泉灣、太平灣、浮山灣的種種歷史過往放置在百年后的海風之下,每一處細節纖毫畢現。

在本書中,人們可以清晰捕捉到劉耀宸、王屏藩、蘇夏軒、張新齋、唐靄如、徐垚、張少聞、劉銓法、王節堯、王枚生、張景文、陳瑞庭、黃佳模、郭鴻文、趙詩麟、陳其信、朱良佐這些年輕中國建筑師的身影。而諸如拉夫林且夫、尤力甫、帕士闊夫、尤霍茨基、白納德、畢婁哈、哈林斯這些外國建筑師的設計作品,亦成為榮成路東特別規定建筑區域錦上添花的建筑樣本。

近日,賀偉新著《昔煙一城夢:戰警堂百年青島檔案》出版發行。在本書中,賀偉通過對史料的研判和梳理,還原了掖縣商人戰警堂的境遇。這個青島近現代工商史上的“失蹤者”,正是民族資本家經歷大時代風雨的典型縮影。“與富可敵城的巨商劉子山相比,青島的很多普通商人在時代背景中都是名不見經傳的小人物。在身不由己被裹挾前行的大時代洪流下,這些商人已如煙云般飄散。”但他們的存在,本不該被遺忘。一本書打撈出的往事鉤沉,是對“小人物”的致敬,也是對“大時代”的反思。

作家賀洪偉的《一戰華工與青島》則以檔案資料為素材,從青島視角詳細記述了一戰爆發前后的青島、一戰華工招募過程、艱難旅程、在歐工作和回國后的狀況,輔以人物介紹、場景描述、華工日記、后人回憶、實地調查、檔案佐證等,反映出一戰華工對世界的貢獻,以及“以工代兵”赴歐工程助戰,對中國贏得“戰勝國”地位、五四運動、青島主權回歸的影響。

影像的力量影響城市

中國傳媒大學的一位教授,在最近的一場講座中特別贊揚了青島攝影家吳正中為一個城市留下歷史記憶的堅持。近日,吳正中的《他的城:1978—2024年的青島》榮獲第二屆像素攝影書獎·年度攝影畫冊獎,為這部時間跨度長達四十年的城市記憶圖書點燃了新的熱度。

“像素攝影書獎”是為了進一步提高影像藝術出版物的認可度和傳播度、鼓勵對基于出版物的攝影敘事方式的探索、促進影像作品的市場化轉化而創設的獎項。《他的城:1978—2024年的青島》從吳正中20世紀80年代以來拍攝的約2萬張照片中挑選出各個時期具有代表性的近1400張,以城市區域為重點,分為8個單元、190多條街道,通過地圖字典的方式,實現從生產及生活方式、街道、院落、社區細致而綿密的大規模影像描述,最終構成青島這一座城市完整的視覺社會學景觀。該書從數百種攝影類圖書中脫穎而出,得到袁東平、劉樹勇、李楠等攝影評論家的高度認可,社會影響力顯著。

吳正中自20世紀80年代至今,拍攝了大量有關青島的照片。《他的城》主編、策展人曾澤鯤表示,吳正中現在依然保持著旺盛的創造力,每天拎著相機走街串巷,就像20世紀80年代他剛拿起相機一樣。有些東西變了,有些東西未曾改變。他將自己的生活過得盡量單純,正如他這個人一樣。他仿佛使出全身力氣堵住與世界交流的通道,只留下攝影。他追求純粹的專注,專注影像的每一個細節。

“幸好,我手中有臺照相機。于是,我開始有意識地對具有老青島特色的建筑和即將消失的老街進行搶救性拍攝,將從前對一群人、一條街或一個院的拍攝,擴大到對一個社區乃至一座城的記錄。”吳正中坦言,每座城市都有一條“堆積著人類各種各樣經歷”的老街。隨著老街和老院逐漸消失,曾經深刻在生命中的記憶也都隨之而去,難免令人傷感,用手中的相機深情記錄一座城的變遷,將過往定格于永恒的瞬間,這是攝影師的使命,也是一個青島人的情懷。(青島日報/觀海新聞記者 崔燕)