躋身全球百強!科創賽道,青島站上新高度

正在加快打造國際化創新型城市的青島,在全球科創格局中站上新的高度。

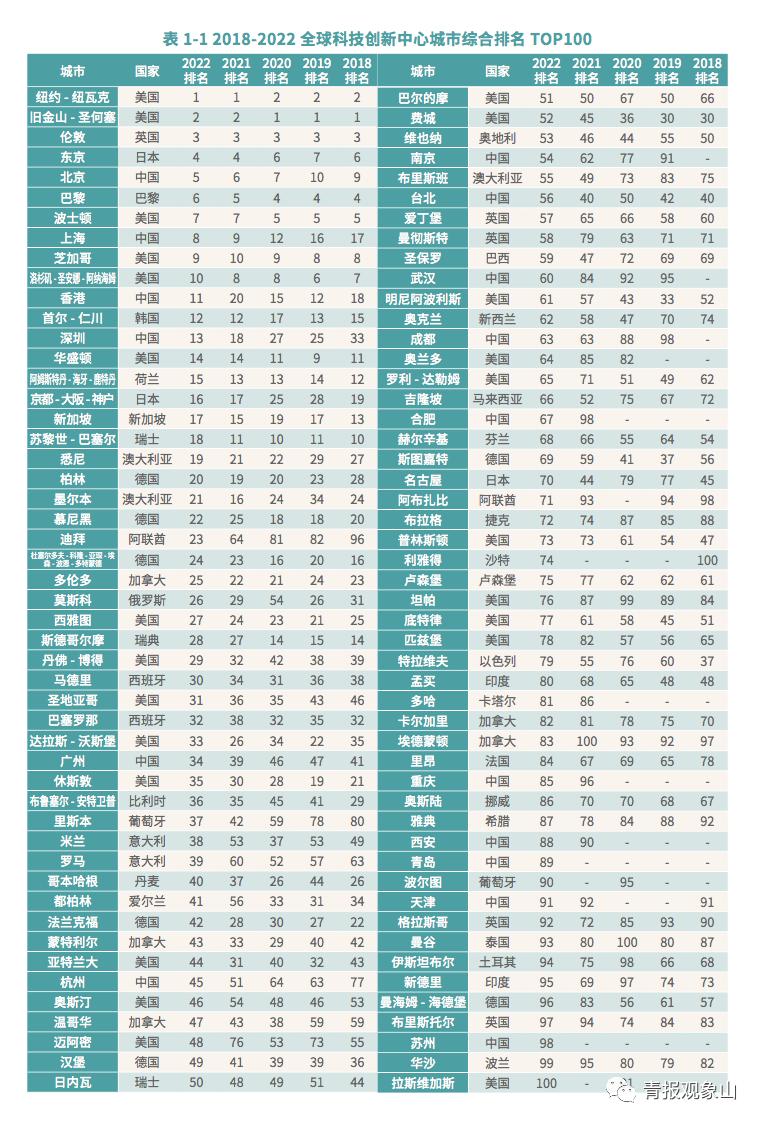

日前,上海市經濟信息中心編制的《全球科技創新中心評估報告2022》在李政道研究所對外發布,中國有16座城市進入全球科創中心城市百強榜,青島首次躋身該榜單,位列全球第89位。

本年度報告以全球近200個主要創新城市(都市圈)為評估對象,評價體系包含基礎研究、產業技術、創新經濟、創新環境等4個一級指標以及20多個二級指標。可以說,這是一份“全球通行、橫向可比、縱向可考”的綜合榜,入列百強榜的城市不但科技創新綜合實力強勁,而且是對外開放合作、參與國際競爭的“佼佼者”。

青島作為榜單“新秀”,這樣一份排名不僅是對青島科技創新實力和國際影響力的認可,也代表著青島在全球科創賽道中有了新的進步。

與此同時,這份“全球榜”再次提醒我們,在全球新一輪科技革命和產業變革撲面而來、科技創新資源戰略布局深度重構的當下,錨定國際化創新型城市的青島,勢必要在全球坐標系中審視自己,勢必要在世界舞臺上有新作為。對標國內外科技創新先進城市,青島要努力揚長補短,更加注重面向全球開放、整合創新資源的國際化創新。

01

“國際跑道”,爭相競逐

從2018年至今,《全球科技創新中心評估報告》已經連續發布5年。最初,該份報告的評估范圍是全球知名度較高、經濟較發達、創新力較強的160多個城市或都市圈;如今,評估“樣本”已經擴展至近200個城市或都市圈。

其中,中國是“樣本”增量的主要貢獻者。根據報告,中國逐漸成為全球科技創新強勁“新引擎”,今年進入百強榜的中國城市達到16個,總數較2018年翻了一倍。

橫向來看,16個城市按照排名先后分別是北京(第5位)、上海(第8位)、香港(第11位)、深圳(第13位)、廣州(第34位)、杭州(第45位)、南京(第54位)、臺北(第56位)、武漢(第60位)、成都(第63位)、合肥(第67位)、重慶(第85位)、西安(第88位)、青島(第89位)、天津(第91位)、蘇州(第98位)。其中,南京、武漢、成都、合肥、重慶、西安、青島、蘇州等8個城市是2019年以來陸續上榜的城市,而青島和蘇州是今年首次上榜。

縱向來看,中國上榜城市近年來的排名總體呈現上升趨勢。例如“北上深廣”今年的排名較2018年分別晉升4位、9位、20位和7位,上升勢頭很猛。中西部城市中,武漢、成都、重慶今年的排名較2018年分別晉升35位、35位、11位,你追我趕、勢頭迅猛。東部城市中,杭州、南京今年的排名較首次上榜時分別上升32位、37位,勢頭強勢;合肥作為2021年登上榜單的“黑馬”,今年晉升32位,實力不容小覷。

青島雖是今年榜單上的“新秀”,但相比全國同類城市,亦屬表現不俗,在同樣上榜的國家創新型城市中排在第9位。這樣一份榜單是對青島科技創新實力和國際影響力的認可,也代表著青島在全球科創賽道中有了新的進步。

當然,青島取得這樣的成績也并不意外。在國內多項有關科技創新的排行榜中,青島是“第一梯隊”中的“常客”。

根據科技部中國科技信息研究所發布的《國家創新型城市創新能力評價報告2021》,青島在全國78個創新型城市中排名第10位;在中國社科院發布的《中國城市競爭力第19次報告》中,青島科技創新引領力排名全國第10位;在國家信息中心發布的《2020城市創新創業生態指數研究報告》中,青島列全國雙創領跑型城市第10位……

總體來看,青島在此次《全球科技創新中心評估報告2022》國內城市的排名,與青島在國內“科創賽道”所處的水平大體相符。

02

青島晉級,有跡可循

排行榜、成績單,是觀察衡量一個城市的重要窗口和標尺。雖然各種排行榜所選取的維度、指標存在一定差異,但能夠大體反映一座城市的科技創新綜合實力。

《全球科技創新中心評估報告》所設置的評價體系包含基礎研究、產業技術、創新經濟、創新環境等4個一級指標以及20多個二級指標。循著這樣的路徑,我們也可以試著尋找青島上榜的理由。

基礎研究是整個科學體系的“源頭”,是所有技術問題的“總機關”,人類歷史上每一次科技革命都離不開基礎研究的突破。基礎研究從根本上決定著科技創新能夠“跳多高”“跑多遠”。青島擁有29所高校、30多所高校駐青研究院或機構、1家試點國家實驗室、9家國家重點實驗室,這些都是青島開展基礎研究的底氣所在。

產業是催生創新的土壤,脫離了產業的科技創新是無本之木、無水之萍;與此同時,創新是引領產業發展的第一源動力,是產業升級、躍遷最有力的支撐。

作為一個以工業起家的城市,近年來青島搶占新賽道,培育優勢產業集群,推動“青島創造”向產業鏈、價值鏈高端躍升。在優勢產業鏈上,青島坐擁國家高速列車技術創新中心、國家高端智能化家用電器創新中心等一批“國字號”創新平臺,擁有國家級工程技術研究中心10家,世界首套時速600公里高速磁懸浮交通系統從這里下線,青島家電主導產業工業總產值占全國比重接近30%。

此外,青島擁有國家級科技企業孵化器22家、國家級眾創空間70家。通過健全科技企業培育體系,青島形成了“科技型中小企業-高新技術企業-上市高新技術企業”發展梯隊。2021年,青島國家備案科技型中小企業達到6306家,高新技術企業達到5554家,上市高新技術企業達到36家。這些都是青島科技創新的“生力軍”,是青島產業創新活力澎湃的代表。

創新型經濟以創新知識密集產業和綠色技術產業為標志,是城市經濟轉型的方向,決定著城市的未來。近年來,青島大力發展“四新”經濟,多措并舉為創新型企業的發展保駕護航。截至目前,青島擁有省級專精特新中小企業320家、市級專精特新企業6923家;擁有省瞪羚企業143家、省獨角獸企業7家,13家企業入圍全球獨角獸企業500強;擁有國家專精特新“小巨人”企業97家,數量居全國城市第8位,副省級城市第4位。在全球經濟下行壓力較大、經濟發展模式轉型勢在必行的情況下,這些專精特新的創新型企業展現出強勁的發展韌性和勃勃生機。

創新環境是一座城市在創新文化、政策環境、便利程度等諸多方面的綜合體現,對匯聚創新資源至關重要。這些要素不但看得見、摸得著、感受得到,而且可以量化。

城市的創新環境好不好,人才最有發言權,截至目前,青島人才總量突破251萬,在青院士達到85人、國家級人才達到1085人、省級人才達到1473人,青年人才持續集聚,2021年駐青高校畢業生留青率達到52%,實現“四連漲”。此外,在前不久發布的《2022“中國100城”城市創新生態指數報告》中,青島位列創新生態指數前20強,其中在創新環境方面居于第10位,在創新投資環境方面居于第6位,直觀反映了青島科技創新的“軟實力”。

毋庸置疑,入列全球科創中心城市百強榜的城市不但科技創新綜合實力強勁,而且是對外開放合作、參與國際競爭的“佼佼者”。2021年,青島第10次入選“外籍人才眼中最具吸引力的中國城市”十強榜單;2021年,青島PCT國際專利申請量達到1895件,繼續領跑全省,較2020年增長8%……

正是這些長期的積累和豐厚的“家底”,奠定了青島在全國乃至全球科創格局中的地位。

03

放大坐標,拉高標桿

城市如人,各有各的稟賦和特點,當然也有各自的優勢和不足。

此次入列全球科創中心城市百強榜的城市在基礎研究、產業技術、創新經濟、創新環境方面也是各有所長。從榜單中各城市你追我趕、爭先進位的態勢來看,圍繞科創中心城市的競爭已經到了“白熱化”的地步。在不進則退、慢進也是退的態勢下,初進榜單的青島不僅要站穩腳跟,還要對標先進查找不足,迎難而上,在努力補短板的同時,讓長板更長。

企業是創新的主體,僅以高新技術企業數量為例,在榜單上居于青島之前的南京、武漢、成都早在2020年就已實現高企數量突破6000家;榜單上位居青島之后的天津和蘇州,2020年的高企數量已經分別達到7420家和9772家。

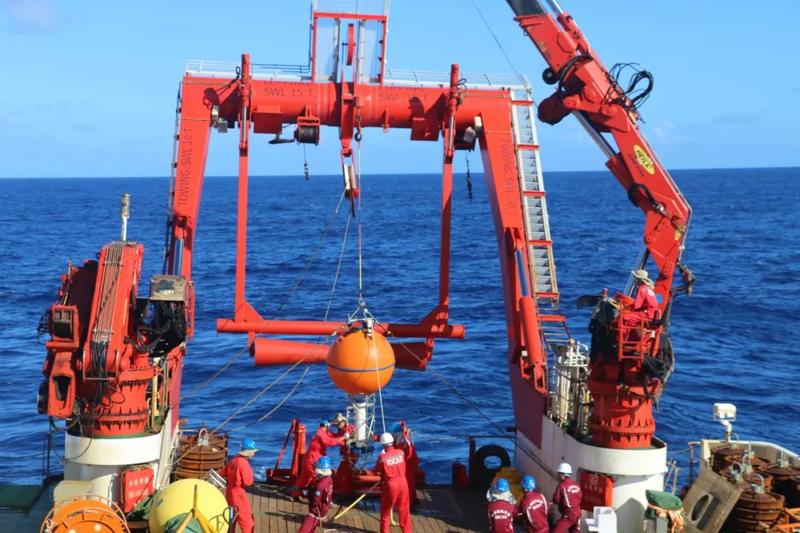

當然,青島科技創新的長板也很突出,特別是在涉海科研領域,在全國具有獨一無二的優勢,在海洋復雜巨系統科學計算、大洋科考研究、海洋藥物開發、海洋裝備與技術研發、海洋同位素分析測試、藍色生命探測解碼等基礎及前沿研究中取得了一系列成果。

在今年的青島市政府工作報告中,也提到“創新驅動發展存在不足”,要“打好創新能力提升硬仗”。從“硬仗”一詞,我們就可以清晰地感受到青島對于強化科技創新驅動功能的重視、決心與迫切。

打好創新能力提升硬仗,要努力提升創新平臺能級,下好科技創新謀篇布局的“先手棋”。站在新起點上,青島要面向世界科技前沿,勇擔更多國之重任,搶抓全國重點實驗室、山東實驗室體系重塑機遇,讓更多創新資源要素向重大創新平臺匯聚。

打好創新能力提升硬仗,要努力增強企業創新能力,打好壯大企業創新主體的“主動仗”。目前,青島正在深入實施“沃土計劃”“海創計劃”“碩果計劃”,力爭3年內實現科技型中小企業、高新技術企業、上市高新技術企業“3個倍增”;培育涉海高新技術企業200家和上市涉海高企6家;實現技術合同成交額、專業技術轉移人才、高校院所本地轉化科技成果、孵化器在孵科技型中小企業“4個倍增”。

坦率地講,其中有的指標實現“倍增”難度不小,但只要拿出“定了就干、干就干成、干就干好”的決心,目標就會一步步變為現實。

打好創新能力提升硬仗,還要努力營造良好創新生態,用好引才、育才、用才、留才“組合拳”。把“人才強青”計劃落實落細,在精準引才上求突破,在精細育才上下功夫,在精確用才上見成效,在精心留才上強保障。拓展全球引智渠道,擴大“藍洽會”“海外院士行”等引才品牌影響力,讓青島成為更多海內外人才創新創業的熱土。

茍日新,日日新,又日新。科技創新的前沿永無止境,科技創新的前景鼓舞人心。正在加快打造國際化創新型城市的青島,更加注重面向全球開放、整合創新資源的國際化創新。我們期待著,在全球波瀾壯闊的發展大潮中,青島能夠激發出更多奔騰涌動的科創熱潮。

(作者 三木)