【青青島觀察】市北區首提"青年經濟" 究竟是步什么棋

【青島新聞網原創】

記者 丁淑華

城市,是由不同功能片區組成的“生命體”。功能片區從設立到推動城市發展,不是盲目地“攤大餅”,而是逐漸探索出符合自身功能定位的發展路徑。定位青島國際航運貿易金融創新中心核心區的市北區,通過優化區域內部空間結構功能劃分,創造出源源不斷的內生動力,驅動城區全面躍升。

目前,中國蓬勃發展的電商經濟正影響當代青年的生活方式和消費習慣。北京師范大學新聞傳播學院日前發布的《新青年新消費觀察研究報告》指出,19-35歲的移動互聯網用戶達6.5億,青年群體已成為中國互聯網消費的主力軍。

有專家認為,青年群體在感知、體驗、消費商品的過程中,情感需求是其主要消費動力之一,尤其看中消費品帶來的心靈安慰。因此,奶茶、火鍋等“小確幸”消費也經常成為青年人的網紅必買。

新都心商圈聚集著大量的青年人,是青島的“網紅”商圈,有凱德、臺柳路1907音樂街、跨境電商新零售體驗中心等“打卡地”。在臺柳路上記者采訪到,李女士家所在的小區在新都心商圈內,每天通勤15分鐘到凱德附近上班,孩子在周邊上學,就連老人也在附近買了房子。對她來說,新都心商圈已經是宜業、宜居的“舒適地”。

面對新都心青年經濟主力軍,如何發展青年人的經濟,如何找準發展定位?“不需要絞盡腦汁,只要把自身置于青島乃至全國發展的大局中去思考,把青島的戰略謀劃想透、做實,市北新的定位就不言自明了。”在青島市市北區區委書記張新竹看來,當前青島有國家戰略加持,迎來了加快發展的歷史機遇,市北提出建設國際航運貿易金融創新中心核心區,是開放發展的必然選擇,也是對自身發展的理性判斷。

拿到了“核心區”這副好牌,怎樣打得漂亮,市北早已定好戰略。從大的方面來看,基于“1+6+N”產業載體支撐體系,發力“六個千畝”建設,頂層設計呼之欲出;落實到每個片區的發展,則需要根據片區情況制定專門打法。

一年多前,張新竹調研位于臺柳路的創新資源片區時便鎖定青年群體,提出了要在這一片區發展“青年經濟”的大方向。這是一個全新的概念,但其內核早已支撐起國內幾大城市的騰飛,從北京的中關村、五道口到上海徐家匯、陸家嘴,年輕群體給區域發展帶來了無限活力。

不難發現,一個城市要布局未來產業,就要抓住青年人。市北區具有這一天然的優勢,和對標的城市深圳一樣,以新都心商圈為代表的年輕片區吸引青年人群聚集,每個年輕人背后都蘊含著無限的消費市場和行業潛力,抓住這一群體就抓住了區域發展的動脈。承接并激發出這些巨大的潛力,便是發展“青年經濟”要做的功課。

鋪好發展的“賽馬場”做好“青年經濟”發展布局

“青島當前的發展狀態和發展潛力,與獨角獸企業相類似,是一個充滿創新創業活力與激情的青春之城。”一年前的青島產業獨角獸創新合作交流會上,山東省委常委、青島市委書記王清憲說。

如何激發這一政策高地上的創新創業活力,人才是轉型關鍵,對各區市而言,區域內完備的產業鏈和就業機會決定著青年人是否愿意留下來發展。

這一方面,市北區這個片區有了明確的目標和規劃——

根據片區可建設用地的分布及現狀經濟業態發展的布局,依照“一軸兩翼多點”的發展模式,依托地鐵三號線,確定新都心為主要商務商業軸線,打造“城市社交中心”。兩翼一側為位于重慶南路兩側的數字經濟產業集聚區,吸引頭部企業入駐;另一側是產業互聯網集聚區,實現現代金融商務區的城市設計。重點區域之外的可開發利用土地就是規劃中提到的“多點”,作為周邊小區級商業配套,是片區產業發展的有效補充。

基于這一規劃,市北區發力更快、更好地對接到更多、更廣范圍上項目資源,鋪好發展的“賽馬場”,讓資源充分涌流,布局“青年經濟”。

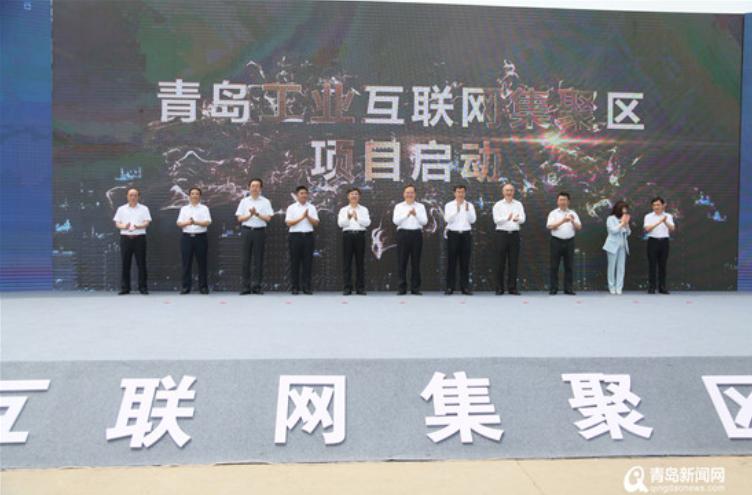

成效如何?以數字經濟產業集聚區為例,6月28日工業互聯網園區建設啟動。儀式現場,市北區政府與浪潮(青島)科技集團有限公司簽約,青島工業互聯網產業園入駐簽約,該項目已與青島理工大學、利恩迪電子科技公司、賽飛特風險防控技術研究院、深圳卓寶科技公司等一批企業達成入駐意向,重點在智能制造、新材料、綜合能源等方面開展產學研工作。同時依托區域內的閑置土地,發揮海爾、青啤等企業在工業互聯網方面的優勢地位,吸引以工業互聯網為主的生產性服務業總部企業集聚。

值得注意的是,青島工業互聯網產業園采用的新型產業用地(M0),融合信息技術、人工智能、工業互聯網平臺、高端裝備研發、物聯網設計研發、生物醫藥研發、文化創意、中試、無污染生產等新型產業功能以及配套生產生活服務設施的用地,通過“工業上樓”模式,打造城市產業綜合體,有效支持新型項目產業發展。

什么是工業上樓?“產業園面向科技研發類產業,捕捉青年人的靈感,實現工業試驗、工業小批量生產,將他們的想法變成實實在在的產品。”市北區創新資源集聚示范片區管委會主任張錫濤認為,區域發展離不開商業發達和配套工業,目前老城區發展已經將大部頭的工廠外移,而工業上樓模式實現的是高精尖的小批量工業生產,創造條件將青年人的“碎片想法”轉化為“固定價值”,發現經濟形態孵化經濟形態。

產業形態有了,“青年經濟”的另一個重要課題是人力資源管理。張錫濤表示,“在平臺、流量的加持下,青年創造經濟的模型已經不適用于目前經濟認知、經濟估算、評級體系。”作為青年人的集聚地,創新資源集聚示范片區順應時代潮流,發現新的貿易模式——智力交易。正值青島國際人力資源服務產業園三周年之際,產業園在青島市產業結構調整、制定和實施人力資源開發戰略、加快發展完善人才和勞動力市場體系、促進人力資源合理流動方面發揮了產業集聚優勢,放大了創新引領示范效應。

研究青年人的十二時辰,創造多樣化消費場景

年輕人真正想要的是什么,無外乎是有自己的社交圈層和生活節奏,有值得投身工作,有舒適安寧的生活,簡單來說,分為兩部分,工作和生活。除了以完備的產業鏈充盈青年人的工作時辰,如何打造“青年化”的生活場景也成為了一個新的課題。為研究做透這一課題,以新都心為“實驗田”,市北區成立“年輕人的十二時辰”研究專班,事無巨細,對年輕人的一天進行全面剖析。

除了工作時間,剩下的時間年輕人都在做什么?新都心商圈是否能滿足他們工作之外的其他時辰的需要?答案無疑是積極的。如今,市北內的配套建設,包括學校、道路、養老院等建設正在不斷推進,教育培訓、美容護膚、休閑娛樂場所不斷完善;臺柳路1907音樂街成為青島“夜經濟”的亮麗名片,新都心跨境電商全球購新零售體驗中心撐起青島“內循環”格局一角……

市北區產業轉型過程中存在一定瓶頸因素,必須按照“開源節流式”的經濟發展思路,破解空間資源不足的難題。落實到青年經濟的發展,探索空間的無限可能成為破局關鍵。例如為解決前期規劃時新都心體育設施相對缺少的問題,相關部門出面引導企業,通過引進高端體育運營商,在居然之家樓頂搭建了一個七人制標準的足球場、兩個標準網球場、三個標準籃球場和一個兩千平米的室外卡丁車四個運動項目,同時還引進了一系列健身等室內建設運動場所,供青年人實現健身需求。

另外,互聯互通時代,不可忽視的一方面是,社交軟件影響了社會生活的各個方面,微博、抖音、快手等社交平臺的滲透,讓年輕人們熱衷于分享生活。青島作為全國知名旅游城市,咖啡館、地標建筑、小眾書店都被發掘出來,成為值得打卡的新景點,市北區新都心商圈作為青年的聚集地,打造網紅打卡、消費勝地的風口絕對不能錯過。帶有顯眼LOGO的馬克杯、吟唱著民謠的清吧、或是安靜的書店一角……諸如此類的多樣化場景利鱗次櫛比,讓生活工作在此的年輕人可以隨手分享日常,形成城市里的消費景觀。

“不定義年輕”也是市北區發展青年經濟一年來得出的經驗之一,針對小眾愛好,市北區同樣以包容、鼓勵的態度導入相關產業,鋼管舞培訓、馬術俱樂部等小眾文化也在這里扎根發芽。

攻堅克難,順勢而為。一年來,以新都心為代表的年輕人聚集地不斷發展,市北區致力于實現青年人十二個時辰全息場景,將傳統商場打造為城市社交中心,挖掘商機、完善功能,力爭讓青年人在區域內實現休閑生活的閉環,逐步增強人口的生活“粘性”。

市北區有多個像新都心這樣青年群體聚集、活躍的區域,這些深植于市場的力量,組成了市北區產業鏈體系中最有活力的部分,也是拉動消費、創造價值的中流砥柱。

梧桐引來鳳凰企業紛紛筑巢,青年經濟時代逐步到來

“服務于青年,受益于青年,這就是我們發展‘青年經濟’的初衷。”創新資源片區管委會副主任胡榮霞說道。至此,市北區激發青年活力的路子逐漸清晰:政府引導孵化多樣化業態,激發就業吸引更多青年人才,青年群體的活躍又給予企業信心紛紛落戶,轉化青年價值更多業態在此生根發芽,進而促進稅收,形成閉環。

經過一年的耕耘布局,這一打法成效初顯。在原有產業基礎之上,市北區構建了以總部經濟為支撐,發展金融、商貿、高新材料產業,輔以特種設備、尖端工業制造、創意文化、醫藥制造產業等多樣化業態,在各行業出現“內卷化”的當下,孵化新業態、發現新經濟為區域發展提供源源不斷的內生動力。

除了人才反向吸引企業入駐外,針對總部龍頭企業,市北區盯緊、靠上,建立為企服務機制,實現部門、片區、街道經濟協同發展;建立走訪長效機制,與企業建立密切聯系,搭建政企溝通橋梁。據創新資源片區管委會相關負責人介紹,目前,正在接觸的總部企業包括首創、豬八戒網、西門子、海爾、浦軟、中關村e谷、地鐵集團等知名的頭部、平臺企業。下一步,管委會將全力做好項目洽談和服務工作,促進項目盡快落地,提高片區影響力、產業吸附能力和集聚能力。

百舸爭流,奮楫者先。當下,國內經濟發展正面臨動力轉換節點,發展新經濟,市北區瞄準“青年經濟”找發展,推動城區戰略轉型,實現經濟變道超車,重塑競爭優勢。

一年多之后,回過頭來復盤“青年經濟”這步棋,可謂是市北區培育區域發展新動能的關鍵之舉,在全力建設國際航運貿易金融創新中心核心區的進程中,市北區探索出“青年經濟”區域發展范本。就如同“年輕人的十二時辰”研究專班一位成員之言,“只要瞄準了青年所需,未來的發展一定是前途無量的!”