青島再登央視 科學家首次在深海熱液區發現氣態水

青島新聞網5月28日訊 今天,《朝聞天下》聚焦位于青島的中國科學院海洋研究所,報道中國科學院海洋研究所“科學”號科考船,在深海熱液區首次觀測到氣態水存在的證據。據了解,該成果今日在地球科學權威期刊 Geophysical Research Letters(《地球物理學研究快報》)正式發表。

當溫度超出其所處壓力下氣液分離溫度時,液態水將轉變為氣態水,在一個大氣壓下,純水會在一百攝氏度氣化,這就是“白開水”的由來。那么,在深海海底高壓的環境下,海水的氣化溫度可達幾百攝氏度?在深海是否存在大量超高溫的氣態水呢?

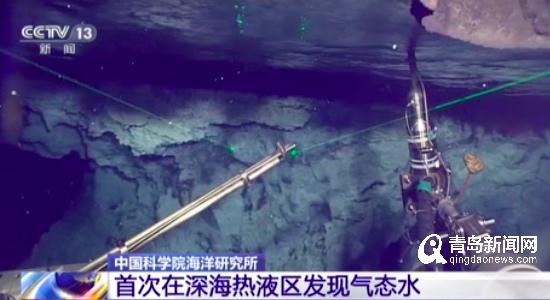

2018年,中國科學院海洋研究所在“科學”號科考船深海熱液航次中,利用我國自主研發的深海激光拉曼光譜原位探測系統(RiP)和深海熱液溫度探針在冰冷的海底之上首次觀測到氣態水存在的證據。

“氣態水就是水達到了氣化溫度后,相當于在海底下存在一個大的氣泡。這種氣態水是在海底的倒置湖中發現的。它就像一個“倒扣的碗”把熱液煙囪的噴發量限制在很小的范圍內。”據中國科學院海洋研究所研究員張鑫介紹,“這些黑煙囪含有很多硫化物顆粒,用這種“倒扣的碗”限制住黑煙囪的噴發,有利于保護海洋環境。”

在張鑫看來,深海熱液區發現氣態水并非是一件容易的事情。從0到1這一步,他們走了10多年。“深海探索本身便是一件很難的事情,畢竟我們是下不去的。所以在探索過程中,我們需要借助科考船,借助機器人,以及探針裝備。”張鑫表示,本次發現是使用我國自主研發的國際首個可以直接插入450℃深海熱液噴口的譜系化拉曼光譜探針(RiP)獲得的。“2008年,我開始加入這項研究,至今也有12年了。在這期間我們做了很多探針,這其中的探索過程是十分漫長的。”除此之外,張鑫補充道,“‘科學’號科考船從立項到真正下水也經歷了接近10年的時間。整個過程每一步都要環環相扣,沒有環環相扣這一步,便無法取得今日的結果。”

據了解,深海熱液系統孕育了豐富的礦產和基因資源,更被認為與生命起源相關,一直備受科學界關注。對此類氣相熱液噴發系統的原位探測,有助于揭示此類低密度氣相熱液噴發系統的熱液硫化物礦化過程以及對深海環境的影響。

f08ee46b-e2dd-4145-8fa3-c26f6d44cbb7.jpg.1)